ショスタコーヴィチ:交響曲第5番

ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」を演奏した機会に、曲の構成について調べたことをまとめたものです。

曲の概要

- 曲名

- 交響曲第5番 作品47

- Симфония № 5 , тв.47

- 作曲時期

- 1937

- 初演

- 1937-11-21@レニングラード:ムラヴィンスキー指揮

- 楽章構成

- 編成

- Fl:2; Pic:1; Ob:2; Cl:2; Ecl:1; Fg:2; Cfg:1; Hr:4; Tp:3; Trb:3; Tub:1; Timp; Perc(BD, SD, Cym, Tamtam, Trgl, Bell, Xylo); Hp:2; Cel:1; Pf:1; Str;

- ノート

-

ショスタコーヴィチは音楽院の卒業作品として1925年に書いた第1交響曲に続き、合唱を加えた単一楽章の第2、3番を1920年代後半に作曲します。1935年には大規模な意欲作第4交響曲に着手、36年1月に「プラウダ批判」を受けるものの、5月には完成させました(もっともこの第4番は、12月に予定していた初演を直前に中止してしまいます)。第5交響曲は翌年4月に着手され、9~10月に完成、11月21日に初演されました。

各セクションの詳細

第5交響曲を構成する4つの楽章について、主題や動機の相互関係、調性あるいは旋法的な構造を中心に分析します。旋律の一部を半音ずらすことで生まれる独特な味わいを説明するためにニ調フリギア/ヘ調リディアといった旋法の名前が頻出しますが、馴染みがなければそれぞれニ短調/ヘ長調の音階の一部が変化したものと考えてください。

第1楽章:Moderato

| 練習番号 | 小節 | 曲想標語/テンポ | 基本調性 | 主題など |

|---|---|---|---|---|

| - | 1-5 | Moderato ♪=74 (4/4拍子) | ニ短調 | 序奏(α+β) |

| 1 | 6-17 | ↓ | ニ短調/フリギア | S1-1 |

| 3 | 18-30 | ↓ | イ短調→ハ短調 | S1-2 |

| 5 | 31-50 | ↓ | イ調フリギア→ニ短調 | S1-3 |

| 9 | 51-119 | ♩=84 | 変ホ短調/長調… | S2 |

| 17 | 120-139 | ♩=92 | ヘ調フリギア | S1-1、展開部開始* |

| 19 | 140-156 | ♩=104 | ニ短調 | S1-1+S1-3 |

| 22 | 157-175 | Allegro non troppo ♩=126 | 変ロ短調 | S2+α+β |

| 25- | 176-187 | ♩=132 | ハ調フリギア | S1-1+β |

| 27 | 188-216 | Poco sostenuto ♩=126 | ヘ調リディア/フリギア | S1-1+S1-3+α |

| 32 | 217-242 | ♩=138 | 変ロ短調 | S2+α、再現部準備* |

| 36 | 243-258 | Largamente ♩=66 | ニ短調 | S1-2、再現部 |

| 39 | 259-299 | Più mosso ♩=84 | ニ長調 | S2+S1-3 |

| 44 | 300-316 | Moderato ♩=42 | ホ調→ニ短調 | S1-1+S1-3+α |

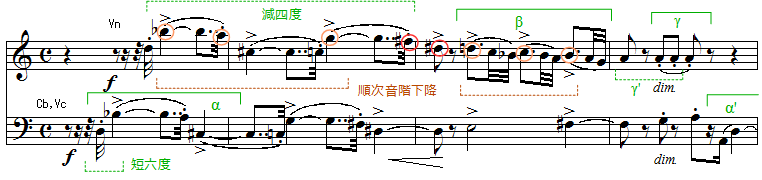

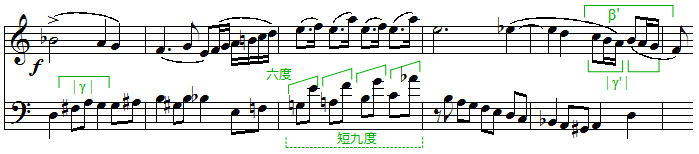

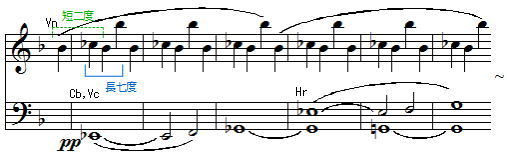

D音から鋭く跳躍上昇して始まる低弦の動機(α)を、バイオリン(Vn)がカノン風に模倣し、不安定なD♯で一息入れたのち両者が接近してニ短調に落ち着きます[1]。このコンパクトな序奏部には、α(および同方向の付点跳躍反復α')をはじめ、順次下降およびそれに装飾的揺らぎを加えたβ、そして短短長リズムのγ[2]という重要な要素が詰め込まれています。

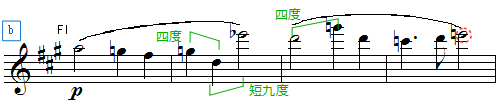

序奏の後、中低弦のα'カノン上にVnがpで奏でるゆったりした旋律(第1主題[3]、以下S1-1)は、Eが♭になったニ調フリギア旋法の音列です[4]。16分音符の動きから跳躍して短九度昇った先は、さらに第8音が半音下がった形。これもショスタコーヴィチの旋法に特徴的な変化音です。ここから旋律は変ニ短調の方向に引き寄せられ、さらにα'のリズムを用いた階段状の上昇(α'')の後、pのハ短調となって単純化された序奏が戻ってきます。

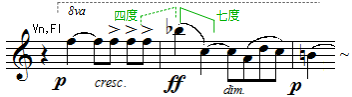

改めてVnに現れる旋律(第1主題群の第2要素、以下S1-2)は、旋律の途中で♭が付いたり取れたりするため調性が安定しません。4小節目には16分音符順次進行から下向きの五度跳躍があり、独特の色を加えています。旋律は動きの方向を変化させながら進み、四度上昇のあと七度下降という大きな跳躍でffまで達したのち、γやβの姿を示してppまで静まります。

これを受けてオーボエ(Ob)が奏でる旋律は、第1主題群の新しい第3要素(S1-3)。イ調フリギアの音階を駆け上がってから付点リズムで短二度、四度と揺れ動くこの要素も、何度も姿を変えて用いられるものです。

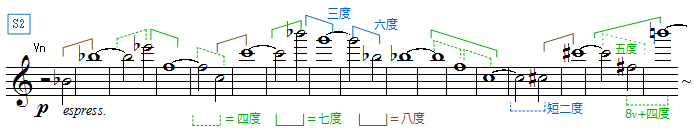

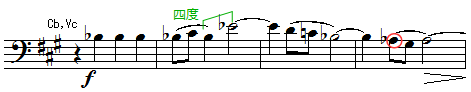

S1-2(譜例3後半)や序奏の要素が改めて扱われる経過句の後、少しテンポが速まって弦の変ホ短調和音(主調の半音上)がγを裏返した長短短リズム(γ')で刻まれ、四度/七度の跳躍を特徴とする息の長い旋律(第2主題、以下S2)[5]をVnが歌います。音符も音階も、第1主題群とは逆に疎な配置。和声は変ホ短調から変ホ長調に、そして旋律の短二度上昇とともに変ト長調へと移り、ホ長調におさまります。

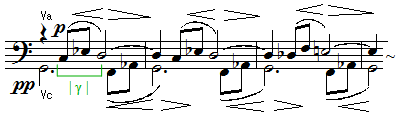

ビオラ(Va)とチェロ(Vc)がγのリズム(|γ|)で短三度上昇+短二度下降という動きを始め、これはクラリネット(Cl)とファゴット(Fg)の短いコラール風カデンツを経てすぐにフルート(Fl)の旋律にも姿を現します。カデンツを挟んでこの旋律が繰り返された後、Vaが少し緊張感を増したS2を奏でます。

テンポがもう一段階上がって、コントラバス(Cb)、Vcのピチカートとピアノ(Pf)が譜例7の|γ|をfで打ち出すと、ホルン(Hr)がS1-1(譜例2)を超低音のヘ調フリギアで吹き鳴らします。ここからが展開部だと考えてよいでしょう[6]。木管にはニ短調になったS1-1に加えてS1-3も。低音のリズムに六度跳躍の音形が現れると、高音には音価が半分の長短短|γ'|が姿を見せ、次第にこちらが支配的になって行きます。

Allegro ma non troppoとなり、S2とβ'を組み合わせた掛け合いから、α'やS1-1も加わってめまぐるしい展開。そしてCbが2点Fという高音、トランペット(Tp)もハイCまで駆け上がり、β'の上昇とシンコペーションの和音が対峙します。ここでブレーキがかけられ、TpがS1-1をヘ調リディアで始める行進曲は、妙にちぐはぐな歩みです[7]。

小太鼓のリズムが木琴(Xylo)とVn、木管に移り、拡大されたαが低音に現れてニ短調に転じると、上昇してきた金管がハイトーンのS1-1を変ホ調フリギアで重ね、切迫した不協和が。テンポが再び徐々に速まり、今度は金管と弦が半音階下降して変ロ短調の和音をバスのDにぶつけたところで、木管と弦がαのストレットを奏で始めます。これに対して金管とCbが鳴り響かせるのは変ロとなったS2。展開部の最後に再現の要素が食い込むかのようです[8]。

テンポを落としてLargamenteになるものの強度はさらに増して、中高音の木管、弦、HrのユニゾンがS1-2(譜例3)をニ短調のfffで奏し、フレーズの区切りに金打バス和音の強烈なくさびが打ち込まれます。再現部の始まりです。金管と弦がありったけの力を振り絞ったαとγが力を失って行くと、Più mossoとなってリズムがそのままγ'に移行し、ニ長調の柔らかな和音。光が差すようなS2をFlとHrのカノンが歌います。F♯の可憐な鐘を合図に、続けてClがS1-3(譜例5)を。同じ伴奏の上で、2つの主題が融け合うのです。

譜例7の|γ|要素を振り返った後、コーダとなってここまで再現されなかったS1-1が、姿を変えてFlに現れます。α'の伴奏はホ調の空虚五度ですが、旋律はホ調フリギアの第4音と第8音を半音下げた独特の調べ[9]。

さらにピッコロ(Picc)が引き継いで奏でるS1-3の再現はニ短調と変ホ短調の間を揺れ動きます。Vn独奏がS1-3を反復し、弦のグリッサンドに呼び出されるように最後のαのつぶやき、そして半音階上昇するチェレスタ(Cel)を伴ってニ短調の和音が静かに消えて行きます[10]。

第2楽章:Allegretto

| 練習番号 | 小節 | 曲想標語/テンポ | 基本調性 | 主題など |

|---|---|---|---|---|

| 48 | 1-44 | Allegretto ♩=138 (3/4拍子) | イ短調 | A |

| 53 | 45-54 | ↓ | ハ短調 | B |

| 54 | 55-63 | ↓ | ヘ長調 | C |

| 55 | 64-73 | ↓ | ハ短調 | B |

| 56 | 74-86 | ↓ | ヘ長調 | C |

| 57 | 87-128 | ↓ | ハ長調 | トリオ |

| 62 | 129-156 | ↓ | ロ長調 | ↓ |

| 65 | 157-200 | ↓ | イ短調 | A |

| 69 | 201-210 | ↓ | 嬰ハ短調 | B |

| 70 | 211-219 | ↓ | 嬰ヘ長調 | C |

| 71 | 220-229 | ↓ | ハ短調 | B |

| 72 | 230-242 | ↓ | ヘ長調 | C |

| 73- | 243-250 | ↓ | イ短調 | (トリオ) |

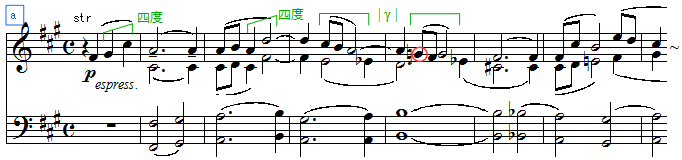

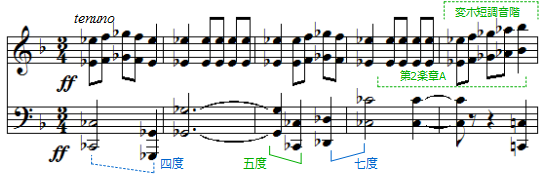

スケルツォの性格を持った舞曲楽章[11]です。CbとVcの主題Aは、象の踊りとでも呼んでみたい、弾き方によって重々しくも活動的にもなる旋律。前半の骨格はイ短調の下降、後半は短九度上昇したのちにイ調フリギアです(第1楽章S1-1の残像があります)[12]。

この主題はすぐにE♭クラリネット(Ecl)を中心とする木管のカリカチュアに受け継がれます。主題Aの構図に添って、トリルや装飾音符を加えてその諧謔性を強調した変奏です。8分音符の六度跳躍の繰り返しは、譜例9も思い出させます。

ヘミオラの分散和音を経てハ短調となり、やや屈折した感じのワルツで主題Bが奏でられます。付点のリズムはα''と考えられるでしょう。新しい旋律ではありますが、形はやはり主題Aと共通しています。後半部分には主題Aの低音の上昇音形や木管のカリカチュアが少し姿を見せます。

アウフタクトを1拍加えて、Hrがヘ長調の小ファンファーレ風主題Cを奏でます。舞踏会場に外回りの楽隊が参入というような趣です。下降してから8分音符で音階上昇し最後が♭になるところ、伴奏のバスなど主題Aの要素を受け継いでいます。木管とVnには8分音符でのオクターブ跳躍下降(Vnにはグリッサンド)が出てくるのも見逃せません。

主題B、Cを反復した後にハ長調になって、Vn独奏に形の新しい旋律が現れます。ハープ(Hp)とVcのピチカートだけを伴奏にした、その名の通りのトリオです。主題Cの背景に少し見えていたグリッサンドが、ここでは上向きになって効果的に用いられています。この素朴なパ・スールはFlが受け継ぎますが、後半でHpや弦がグリッサンドの手助けをするのがチャーミングです。

トリオ主題の後、平明な分散和音を基本とした応答主題が弦楽器のユニゾンで奏でられます。変ロ長調、変イ長調と推移してから、木管ユニゾンのトリオ主題は半音下がってロ長調なのに応答は元のイ短調/ハ長調というねじれたやりとりを繰り返します。

イ短調に戻っての再現部は、Fgとコントラファゴット(Cfg)の主題Aに弦がピチカートで答える対話で、パントマイムを見るかのよう。移行句の最後の1拍で巧妙に半音上げられて主題Bが嬰ハ短調、主題Cが嬰ヘ長調で再現(提示部の半音上!)されますが、裏返しの操作で次は半音下がり、それぞれ元通りのハ短調、ヘ長調で再度繰り返し。最後は七度に調律されたティンパニ(Timp)に導かれてObがトリオ主題の断片をイ短調で奏で、そのリズムを利用したトゥッティが急き込むように締めくくります。

第3楽章:Largo

| 練習番号 | 小節 | 曲想標語/テンポ | 基本調性 | 主題など |

|---|---|---|---|---|

| 75 | 1-23 | Largo ♩=50 (4/4拍子) | 嬰ヘ短調 | a |

| 78 | 24-32 | ↓ | ロ短調 | a' |

| 79 | 33-44 | ↓ | ト短調 | b |

| 81 | 45-61 | ↓ | ロ短調/ハ短調 | a |

| 83 | 62-68 | Poco più mosso ♩=72 | (ト短調) | a |

| 84 | 69-78 | ↓ | ハ短調 | c |

| 85 | 79-91 | ↓ | 変ロ短調 | c |

| 86 | 92-102 | ♩=50→♩=72 | 嬰ハ短調 | c |

| 87 | 103-120 | ♩=50 | 嬰ヘ短調 | a |

| 89 | 121-129 | ↓ | 変ト長調 | a' |

| 90 | 130-155 | ↓ | ニ調ドリア | c |

| 93 | 156-167 | ↓ | ハ短調 | a |

| 94 | 168-180 | ↓ | イ短調 | b |

| 96 | 181-190 | ↓ | 嬰ヘ短調/長調 | c |

弦楽器を8声部に分割し、金管を休みにしたLargoの楽章です。嬰ヘ短調で弦楽器が主題aを表情を込めて歌います。3~4小節目の動きは第1楽章S2に続く譜例8につながるものでしょう。5小節目でGが♮となって半音下がるので、おなじみのフリギアの香りです。

音高、強弱ともに波打つ副主題は、この曲でもっとも半音階的なものの一つです。その後に第1Vnに現れるロ短調の旋律は、主題aから導かれた形(a')ですが、準備拍の3つの音により重点が置かれています。

Hpがロ短調の分散和音で上昇すると弦楽器が退き、Flが新しい第2の主題bを歌い始めます。出だしの下降音階と短九度の跳躍は、第1楽章S1-1を思い出させるでしょう。ト短調の旋律(主調の半音上!)なのに、伴奏のHpが前の分散和音を引き継いでC♭を響かせるので妙な感覚です。フレーズの最後がやはり半音変化しますが、今度はE♮に上昇してト調ドリア的な響きに。もっとも旋律が下降するとすぐにE♭にもどり、さらに変ホ短調の方向に進んでいきます。

Vc、Cbの揺らぐ下降音形がト短調を経てロ短調を導きます。8分音符に圧縮されていますが、行きつ戻りつしながら下降していく形はこれまでの各楽章の主題にも通じます。頭にひとつ休符が入るのは、この楽章の主題aと共通の特徴です。

やや変形された主題aがロ短調で戻り、すぐに転調して半音階的な副主題に。ハ短調ではあるものの第2転回形でバスはずっとGを保持し、ドミナントの緊張が続きます。ffのLargamenteとなってバスが上昇を始めると、上声は下降して互いに歩み寄るのですが、行き着いた先はドリア的なニ短調の和音。

ややテンポを上げてCbとVcが改めて主題aを力強く奏でます。ト短調ということになりますが、4小節目にフリギアのA♭があるため、ハ短調が戻ったようでもあります。

揺らぎながら嬰ハ短調で上昇するVn(譜例22と逆の形)が最後の音でハ短調を導き、Obによる第3の主題cとなります。これまでにない下降跳躍で始まる印象深いテーマですが、これも主題aから導かれたと見ることも可能でしょう[13]。伴奏は弦の単音のトレモロのみです。

弦の主題a'、Clが変ロ短調で主題c、再び弦が主題aの嬰ハ短調カデンツ、そしてFlの主題cと、ひんやりとした聖堂での応唱のようなやりとりが続きます。 最初の嬰ヘ短調に戻ってテンポも落ち着いたところで、ClとFgのコラール、そして弦が加わって転調を続けながらだんだん激しさを増し、ffの主題a'が変ト長調から変ロ短調に至ります。

一呼吸置いて、弦のトレモロとClの6連符に加えsfffで鞭打つように叩きつけるCbを伴奏に、Vcが高い音域で主題cを表情を込めて奏します。和音がニ短調を主張するため、旋律は第6音が半音上がったニ調ドリアのよう。木管、Vnが加わり、嬰ヘ短調を経てイ長調にたどり着いたところで、熱が冷めるようにVcが下降して行きます。

主題aが四たび、今度は弱音器をつけたハ短調で回帰します。ここまで顧みられなかった主題bがイ長調で第2Vnに始まり、途中から和声的に肉付けされます。譜例22の下降音階はゆっくり時間をかけて嬰ヘ短調に。HpのハーモニクスとCelが主題cを静かに奏でると、弦楽器が和音を嬰ヘ長調に解決し、消えて行きます。

第4楽章:Allegro non troppo

| 練習番号 | 小節 | 曲想標語/テンポ | 基本調性 | 主題など |

|---|---|---|---|---|

| 97 | 1-10 | Allegro non troppo ♩=88 (4/4拍子) | ニ短調 | Ⅰ |

| 98 | 11-19 | ♩=104 | ↓ | 副 |

| 100- | 20-31 | ♩=108 | ↓ | Ⅰ |

| 102- | 32-48 | ♩=120→♩=126 | (ヘ短調→変ニ長調…) | ↓ |

| 104 | 49-56 | Allegro ♩=132 | 変ホ短調… | ↓ |

| 105 | 57-80 | accelerando | (ト短調…) | ↓ |

| 108 | 81-97 | Più mosso 𝅗𝅥=72 | 変イ短調/長調… | Ⅱ |

| 110 | 98-111 | ↓ | イ長調 | ↓ |

| 111 | 112-123 | 𝅗𝅥=92 | (減七/D) | Ⅰ |

| 112 | 124-143 | 𝅗𝅥=80 | 変ロ長調 | Ⅱ |

| 113 | 144-184 | Poco animato | ハ短調 | ↓ |

| 117 | 185-246 | ↓ | 変ホ短調 | Ⅰ(+Ⅱ) |

| 121 | 247-290 | 𝅗𝅥=100~108 | ニ短調 | Ⅰ |

| 128 | 291-323 | ♩=116 (3/4拍子) | 変ホ短調 | Ⅱ/Ⅰ |

| 131 | 324-358 | ♪=184* (4/4拍子) | ニ長調 | Ⅰ |

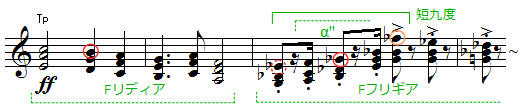

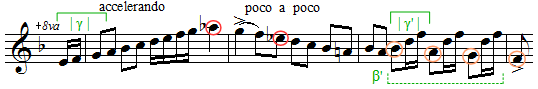

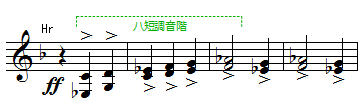

木管トリルのざわめきとともに管楽器のニ短調和音がfからfffまで1小節でクレッシェンドし、Timpが主音/属音を8分音符で連打します[14]。すぐにTpとトロンボーン(Trb)に現れる主題Ⅰは、最初が第3楽章主題c(譜例24)の反行形[15]、16分音符2つのアウフタクトで始まる3音にγのリズムをみてもよいでしょう。2つの五度(特に上行はその前の音とあわせて七度となる)跳躍も注目しておきたい特徴です。

主題提示後にテンポを上げていくところでは、最初はニ短調の音階で上昇し、4拍目をA♭と半音下げて突然のハ短調をV9-Iで強調しての下降、そしてすぐにニ短調に戻りIV7-I6-V7-Iと畳み掛けるカデンツはβ'の反転でγ'リズムの活躍を予告しています。

続く副主題は、順次下降しながら時に跳躍上昇し、さらにE♭が混じってニ調フリギアに向かうところが、第1楽章のS1-1を思わせます。何と言っても後半にS1-2の特徴であった順次上昇からの下向き五度跳躍(譜例3)がそっくりそのまま用いられているのが見逃せません。

低音楽器がニ短調で主題Ⅰを反復した後、忙しく転調して再び低音に現れる主題Ⅰは半音上の変ホ短調。リズムには随所にγやγ'あるいはγ+の連続が用いられています。ここからテンポがもう1段速まり、ホ短調を経てト短調に至ったところで突然、この楽章で初めてのp。ここから改めてクレッシェンドしながらさらにテンポを上げて行きます。

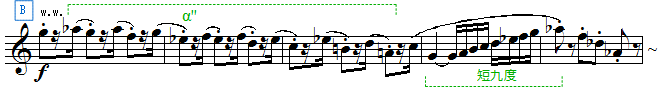

主題Ⅰをいろいろな調と形で繰り出してPiù mosso𝅗𝅥=72までアッチェレランドすると、めまぐるしく駆けまわる高音楽器を背景に、Tpに主題Ⅱが現れます。この主題は、1小節目のFに♭が付いているため変イ短調のように始まりますが、4小節目で♭は解消されて変イ長調、さらに最後にはD♭も半音上がって変イ調リディアのようにと、だんだん明るくなっていきます[16]。

半音高いイ長調に移り、主題ⅡをTpの装飾的対旋律とともに輝かしく斉奏します。その後、風雲急を告げるような全音音階シンコペーション降下から減七和音に行き着き、シンバルとドラの一撃。テンポがさらに速まり、Timpが減五度を連打する中でTrbとHrが主題Ⅰの断片をfffで奏します。バスが半音階上昇したところで全休止、そして荒々しいγとともに今度は順次下降しながら力を緩めて行きます。

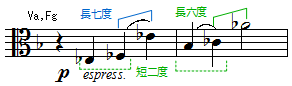

テンポをやや落としpの変ロ長調となると、低音の和音に支えられてHrが主題Ⅱを朗々と歌いますが、この穏やかな響きは、しかし全てを言い切らないうちにハ短調へと退いて行きます。背景でさざ波のような8分音符を奏でていたVnが入れ替わり前面に出て少し動きを増し、主題Ⅱ(と第3楽章主題cを組み合わせたような)変奏を、pからffまでの大きな振幅で表情を込めて。

旋律が静まってきたところで、FgとVaが半音上昇に始まる動機(頭が休符になった主題Ⅱです)を挿入します。これを受けて嬰ヘ短調でFlが、そしてト短調となってFg、次いでVcが上昇し(S1-3=譜例5の回顧ですね)、最初に短二度音程を持つパターンが目立ってきます。

Vcの上昇もまた第8音が半音下がる形とみなせますが、その方向性を受け取るように和音全体がゆっくり下に向かいます。対するVnの短二度往復を含む分散和音オスティナートは、下の音が下降、上の音が上昇で半音ずつ変化し、跳躍幅が1オクターブに広がったところで変ホ短調となって、低弦に(3小節遅れてHrにも)主題Ⅰの断片が現れます。

オスティナートは下降してCbとVcの変ニ長調の分散和音に受け継がれ、その上でVnは主題Ⅰの5-1-2-3から始まる旋律を奏でます。これはすぐニ短調に転じ、変ロ短調まで至ったところでCbとVcがト短調で副主題(譜例29)からの旋律を表情を込めて奏でます。Vnのオスティナートは反転した形となり、そしてHpに引き継がれます[17]。

ニ短調に戻ってテンポもリセットされ、Timpがγ+型8分音符反復リズム[18]で属音を刻む中、Hrのペダル音とともにFgとClが主題Ⅰを奏で始めます。木管に渡されたγ+反復リズムは、音階下降や上昇をまじえつつニ短調からヘ短調へ。Vnが引き取ってホ短調に移るところでは副主題=S1-2の形も現れ、さらに変イ長調、変イ短調と万華鏡のように転調して行きます。ffの変ホ短調に至ったところで3/4拍子に切り替えられ、低音には主題Ⅱの残像らしき姿、そして上声の主音からの上昇は主題Aの後半。

曲頭が下降で始まり、上下の両方向がせめぎ合ってきた音階進行は、ここではもう上昇のみになっています。ヘミオラをまじえて畳み掛けるところでは変ロ短調主音からの上昇、そしてHrなど中音域が鳴り響かせるハ短調の音階はこの拡大版、つまり第2楽章主題Aの部分回顧とみてもよいでしょう。

Tpが変ニ長調和音から変イ調ドリア的な音階で上昇し、ぐっとテンポを落としたところでB♮、G、そしてバスのAが順に割り込んできて主調のドミナントの方向に大きく舵を切り[19]、ニ長調に解決。テンポも改まって[20]4/4拍子が復帰し、あとは一直線かと思いきや、主題Ⅰから上昇したBに♭が! この曲で何度も用いられた半音下げによる、B♭とAとの壮絶な不協和。そして音階としてはF♯との間に減四度テトラコードが生まれ、ここで第1楽章の冒頭が同じ音関係で呼び戻されているのです[21]。

もう一度仕切りなおして、ニ長調和音を反復。しかし最後は長調の証であるF♯を消し、Dのユニゾン(TimpのみA/D)で幕を閉じます。

(この曲(楽章)に関しては、さまざまな捉え方があると思いますが、実際に何度か演奏して曲から受け止めた感覚は、決してネガティブなものではなく、力に満ちたものであったことを書き添えておきます。)

補足

-

序奏の跳躍と音階進行 ^: 短六度の上下跳躍と半音下降を交互に繰り返してしてD-B♭-A-C♯-Cと進み、すると次の一歩は短六度上のA♭かと思いきや、ここでは完全五度上昇のG。規則的な反復を選択せずに、上音部にB♭-A-Gという全音階順次下降を形成します(8ではこれがA♭への上昇で上音部は半音階となり、結尾の調性も変化しています)。

では上音部を音階進行させるのかというと、それもまた違って次はF♯に半音下降し、B♭→F♯という減四度の出現。この収まりの悪い音の進み先は、五度下のB、短六度のB♭、あるいは長三度下がってDに戻る? 答えはそのいずれでもなく、短三度下降でD♯に至って一息つき、出発点の半音上で旋律/調がどこに行くのか不透明な緊張感を生じます(楽章末尾の46ではここで完全五度下降し、曲を最後の和音に導いています)。

こうした、期待から半音ずれた進行で流れを変えたり旋律に陰影を与える方法は、旋法の導入や転調などこの曲の随所で用いられます。そして出発点のDと休止点のD♯の半音違いというずれは、この曲の調構造においてこの先見逃せない役割を果たすことになります。

次の拍に移るとVnはDからの音階下降を始めます。けれども調性はすぐには定まらず(むしろF♯の影響でト短調に近く聞こえ)、4小節目に至ってバスがG-A-Dというカデンツを披露してようやくニ短調に落ち着きます(ここはVnがニ短調で下降するのに対しバスがニ長調で上昇するという捉え方もあります)。

B♭→F♯は居心地の悪い音程ですが、この減四度のテトラコード(全音階の基礎である完全四度を3つに区切った4音のテトラコルドとは異なる)を含む音階は[Carpenter, pp.90-92]でショスタコーヴィチの旋法の特色とされています。B♭-A-G-F♯-D♯はDolzhansky(ドルジャンスキー)のいう2音下げフリギアとしても捉えることができます。

-

リズム動機:ダクテュロスとシンコペーション ^: ここでは弱拍の短短と次の強拍の組み合わせを(強拍を長い音とみなして)アナパイストス(短短長)と考えγとしています。どこにでも出てくるごく普通のリズムではありますが、この曲においてはかなり意識的に用いられ、統一原理の一つになっていると考えられます。

また序奏におけるγは同音反復ですが、このリズムを旋律的に用いる(リズムのみを取り出せばγ)場合は|γ|としておきます。さらに強拍から始まるダクテュロス(長短短)はγ'と呼ぶことにします。

もうひとつ、低音のαが強拍へのアウフタクトからではなく、1拍ずれた開始になっていることは注意しておいてもよいかも知れません。このシンコペーション状態は序奏の間ずっと続き、1のS1-1が弱拍から始まるかのような錯覚を与えます。γほど頻出するわけではありませんが、音楽が緊張を高めるところで和音やバス下降がシンコペーションとなる場面が何度も登場し、リズム動機の一つと呼んでもよい役割を担っています。

-

第1楽章第1主題 ^: 冒頭の序奏を第1主題とする考え方もあると思いますが、ここでは(下降音形が序奏から導かれた)譜例2から譜例5までを第1主題群と考えます(第1主題群という捉え方は[Mishra]をはじめかなり多いと思います)。

αを主要主題A、S1-1を主要主題Bとし、S2を副主題と捉える分析もあります。それはそれでよいのですが、それだと矢代先生はソナタとは認めてくれないかもですね。

-

第1主題とフリギア旋法 ^: フリギアは短音階の第2音が半音下がった(ナポリIIの音を持つ)音階です。序奏の最後でニ短調に落ち着いてバスがA-Dを反復するのでここでの主音はDと考えられますが、音階でその次に来る第2音がEではなくE♭に下げられていることから、フリギアと捉えることができます。本稿では旋法名の前に主音を加える形で表記します。たとえばDを主音とするフリギアの音階なら「ニ調フリギア」という具合です(もっとも、フリギア旋法という呼び名を借りてはいますが、旋律が根音で終止するなどの規則があてはまるものではなく、教会旋法そのものを用いているわけではありません)。

ショスタコーヴィチ、というかロシアの旋法には、音階の最初が半音で始まるフリギア型が多く見られます[Carpenter]。この曲もこうした変化音を利用した旋法的旋律がたくさん用いられ、しかも旋律の途中で変化音が増えて旋法が遷移していくことが少なくないため、調性を簡単に判断できないケースがしばしばあります。第1楽章に調号が記されていないのは、そういうことも踏まえているのでしょう。

またS1-2の冒頭4音(A-G-F-E♭)は、第4交響曲第2楽章トリオの旋律の歌い出しと一致することもしばしば指摘されます。ただし後者は、(少なくとも最初は)直前のヘ短調的なG-A♭-D♭からCに下がってリズムを刻むVaの上に奏でられるので、むしろA♭がAに変化したハ調ドリア旋法的に聴こえるでしょう。とはいえ旋律はその後すぐに伝統的旋法では説明の付かないところに進んでいきますし、繰り返し出現するときも毎回異なる和声だったり複調だったりして、一筋縄では捉えられません。このような第4番に比べれば、第5番は(古典的で単純明瞭なのかどうかはともかく)旋法も含めた調性の延長線上で捉えられる範囲の構造だとは言えるでしょう。

-

第1楽章の第2主題 ^: 音の跳躍を観察すると、八度は別として、四度および(四度の連続でできる)七度の幅が軸になっており、不安定な感覚を醸しています。8小節目のGだけがB♭からの三度下降で、流れもここで一息つくような感じです。これらの音は変ホのペンタトニックを構成し、やはり短調とも長調ともつかない旋律を生み出しています。そしてS1-2末尾(譜例4)に四度上昇+七度下降というパターンが現れていたのは、第1主題群の中に第2主題の素材が用意されていたと考えておいてよいでしょう(再現部では三度/六度の割合を高め、安心感を与える長音階に作り変えています)。

[Mishra, pp.358-359]では、この主題のリズムがαの拡大版だとしています。にわかにはピンと来ないのですが、展開部25におけるS2と29の4小節目からのαの扱いを見ると、いずれもアウフタクト付きの長音によるリズムと捉えられることが分かるでしょう。[Blokker, p.68]はαが変形されてこの主題ができたとしています(跳躍が共通する)が、さすがにそこまで言うのはどうでしょうね。

[Fanning2010, pp.79-92]ではこの楽章の主題と調性の構造が詳細に検討されていますが、とりわけ第1主題のニ短調から第2主題の変ホ短調への半音上昇という「近くて遠い」関係を掘り下げて考察しています。第2主題が始まる直前にニ短調で出る4回目のαが、C♯-Cと下降したあとに本来のGではなくA♭に跳躍してホ短調を準備すること(この巧妙な半音操作は第2楽章でも出てきます)、そしてショスタコーヴィチの草稿ではここがGへの跳躍のままで、第2主題は長調で始まっていたこと、またE♭は序奏の非音階音(D♯として)およびS1-1のフリギアを特徴付ける変化音としてあらかじめ特異点になっていたことなど、興味深い分析です。

なおこの主題、特に再現部でニ長調となる旋律が、ビゼー「カルメン」第1幕第5場のハバネラによく似ているという話は、[Mishra, p.26, p.512 n.116]によると、1967年にLev MazelがAnaliz musikal'nykh proizvedenii: elementy myzyki i metodia analiza malykh formで指摘したのだそうです。さらにAlexander Benditskyが2000年の論文(未公開)で、5-1-2-3の件とか第2楽章主題Bとかエレーナ・コンスタンティノフスカヤとの関連などの考察を述べたということです[Wilson, p.153 n.55]。

-

第1楽章展開部の始まり ^: 展開部はこのテンポが変わる17からと考えることが多いと思いますが、[Mishra, pp.359-362]では音楽の機能的、内容的には15でVaがS2を改めて取り上げるところからを展開部と見る考え方を示しています。下降が最初の短七度から長七度になることや伴奏の和音、そして高音域の非常に危うい音などが、展開部がもたらす危険な領域にすでに入っているというのです。

-

リディアと調性の段階的上昇 ^: リディアは長音階の第4音が半音高められた音階です。主音が同じ場合、フリギア→短音階で第2音が、短音階→長音階で第3、6、7音が、長音階→リディアで第4音がそれぞれ半音高まるという関係になります。

ここまでのところで、第1主題部のニ短調/ニ調フリギア、第2主題の変ホ、展開部の入り口のヘ調フリギア、そしてヘ調リディアと、基調が一音ずつ切り上がってきています。ただし最後のヘ調フリギア→ヘ調リディアは、5つの音が半音上になるものの主音がそのままなので、「欲求不満を生じる」のだとファニングは述べています([Fanning2010, pp.86-87]、[Mishra, pp.360-361]で詳しく検討されています。欲求不満の話は後者から孫引き)。

しかもこの行進曲は3小節目から突然ヘ調フリギアに逆戻りし、かつS1-1と同じく第8音が半音下がるので、調子が狂ったような節回しになっています。これはstringendoを始めたわずか2小節後にpoco sostenutoでブレーキをかけられることとあいまって、この箇所をいっそう反動的にしているというわけです。

-

第1楽章再現部 ^: この楽章でどこからを再現部と見るかは、複数の意見があります。序奏を主要な主題とみなしてαのストレットとS2の2重カノンが始まる32からを再現と捉える立場も少なくないでしょう。一方[Mishra, pp.362-364]などは、32はまだ展開部の容赦無い荒々しさが続いており、Largamenteのニ短調に戻ってS1-2がユニゾンで奏される36が、荒々しさを除いた(unbrutalized)再現部の始まりだとしています。またここでのニ短調への解決は十分なものではなく、明確にニ長調に解決してS2が再現される39までは展開部が続いているのだとする考えもあります。

本稿での扱いは迷った挙句、実際に演奏して強く感じる36での流れの変化を重視し、ここからを再現部としました。と同時に、32から再現部が準備され、展開部の末尾に重なっていると考えることもできるように思います。展開部の最終段階と再現部がオーバーラップするという手法は他の作曲家でも見られますが、[Mishra, pp.368-371]はこれを特にショスタコーヴィチにおいて重要なものとして、踏み込んだ考察をしています(Mishraは36から39で重なると見ているのですが)。

-

2音下げフリギア ^: [Carpenter, pp.92-98]で紹介されているDolzhanskyによるショスタコーヴィチの旋法分析では、一般的な旋法の機能音をさらに半音下げた音列が多く用いられることが示されていますが、その一つであるフリギア旋法の第4音(ホ調フリギアならA)と第8音(同じく上のE)の2音をそれぞれ♭にしたdouble-lowered Phrygianが、このS1-1の再現にちょうどあてはまります。そしてこの旋律は、冒頭序奏の上の音の反行形になっているのです(序奏は後半でニ短調に落ち着くため、最後の音がB♭になっており、これだけが2音下げフリギアに当てはまらない音になっています)。

-

第1楽章コーダの和声 ^: この楽章の構造的なバスラインは、展開部までの段階的上昇でニ短調/ニ調フリギア(D)→変ホ(E♭)→ヘ調フリギア(F)→ヘ調リディア(F)と進んでいった訳ですが、そのあと30でE♭とDの破壊的衝突が生じ、再現部でニ短調(D)そしてニ長調という形で、ホ調(E)が飛ばされていました。その欠落が44で埋められるのだと[Fanning2010, pp.88-90]は分析しています。

このホ調は45に入るとTpとTimpのA-Dでニ短調に軌道修正されますが、PiccのS1-3は変ホ短調方向に(ここの和声はあいまいですがE♭が支配的なので変ホとしておきます)引き寄せられ、TpとTimpが再度ニ短調に修正してもVn独奏のS1-3がまたもや変ホ短調に向かいます。続けて46でαが最後にもう一度再現されるのですが、旋律線としては冒頭の三度下なので変ロ短調のはずなのに、和声は変ホ短調のまま(このような、主題が移調されたうえで和声の調関係が変わるという扱いは続く楽章でも出てきます)。そして第2主題の準備とは逆に、αの最後の音が短三度ではなく五度下降となってニ短調が導かれるという形です(Vn独奏がもう一度S1-3を繰り返しますが、今度は和声はニ短調で揺らぎません)。こうして第1楽章末尾では、DとE♭の葛藤という近くて遠い関係が念押しされる作りになっているわけです。

-

舞曲としての第2楽章 ^: [Mishra, pp.105-107]はこのスケルツォを(トリオだけではなく楽章全体を)マーラー風レントラーの枠組みで捉えています。この昔ながらの田舎の踊りは、軽快な調子とリズムのねじれをもつゆえに破壊的な質を備えていて、ユーモラスで皮肉な表現にぴったりだというのです。その意味で、がっちりとしたリズムのアクセントを持つ第5交響曲のスケルツォのほうが、より流麗な第4交響曲の楽章よりアイロニックな破壊力をもつのだとも述べています。言い換えれば、舞曲として捉えることでこの楽章のシニカルな味わいが生きてくる(ので、冒頭のテーマを一本調子で弾くのは、ちょっとあれかなと)。

-

第2楽章の旋法 ^: この楽章の主部に現れる旋律はいずれも、下降した後に順次進行で上昇して到達した最後の音が半音低く、そこから一時的に♭系の旋法になったり転調する、という共通の構造を持っています。とはいえ、進んだ先がどんな旋法あるいは調性なのかはそれぞれです。

主題A(譜例12)は7小節目で一時的にニ短調に転調すると見ることもできますが、最後にHrがγリズムでEを奏でて締めくくることを考えると、イ短調からイ調フリギアに変化したとみておくのが良いでしょう。

譜例13の変奏は、譜例に続く木管合奏による結尾句で最後で(Fgに妙な変ロ短調の分散和音が出るものの)A-B♭-Cという形でヘ長調に近づきます。受け継ぐFg独奏もヘ長調下降音階を奏でます。しかし最後のフレーズで一番上のAを♭にした上でまたイ短調に戻っていくので、やはりイ調フリギアと捉えておく方が分かりやすいでしょうか。

ハ短調のワルツとなる主題B(譜例14)は、下降してくる音階の途中でAの♭がとれて第6音が半音上がるのでドリア旋法的になり、上昇音階もその形ですが、登りついたAには再び♭が付き、下降分散和音はDも♭であるナポリ6。次の小節からまたAの♭がなくなるので改めてドリアかと思うと、バスの上昇からEも♭がとれてしまいます。主題Aと同じならイ調フリギアというわけですが、ここはむしろ次の主題Cに向かって和声的にカデンツを準備しているので、ニ短調に転調したと考えるほうが分かりやすそうです(あるいは木管にはE♭が残っているので、ト短調側でト調ドリアの音階というべきでしょうか)。

Hrのヘ長調ファンファーレとなる主題C(譜例15)も、フレーズ最後に音階上昇して最後に♭が加わりますが、その小節はさらに続く音にも♭が付けられ、和声的にもかなりはっきりとした変イ長調への転調です。

主題A(および主題B)は、譜例の後半で上昇する音階の幅が短九度になっています。[Mishra, p.373]ではこの短九度上昇して少しだけ下がるという特徴に着目し、主題Aと第1楽章S1-1(譜例2)との関連を指摘しています。また[Mishra, p.104]では、この短九度上昇+短二度下降音程は、「プーシキンの詩による4つのロマンス」の第2曲「嫉妬」の冒頭からの引用であるとも述べています。

なお主題Aの3、4小節目のリズムは2拍目からの|γ|と捉えていますが、後半との関連を考えて1拍目からの|γ'|でもよいかもしれません。7、8小節目のような長短短にさらに短短が続く形をγ+としておきます。

-

第3楽章の主題c ^: たとえば主題aの1小節目が3倍に引き伸ばされ(3回言い直され)、2小節目が省略された(あるいは3回めの予備拍に変化した)と考え、それぞれの動きを上下反転させてみると、両者はかなり深く関係していると言えるような気がします。

[Taruskin, pp.39-42]は、この主題cの伴奏が弦のトレモロのみであることは、グラズノフ、スタインバーグ、ストラヴィンスキーらによる追悼音楽と共通する特徴であることを指摘しています。また主題を包む全体の雰囲気はロシア正教会の永眠者のための奉神礼「パニヒダ」に通じ、ClからFlに主題cを引き継ぐ86の弦楽器のコラールは、式の最後に歌われるvechnaya pamyat(永遠の記憶)そのものであると述べています。

ただし主題cの旋律自体に聞こえるのは、正教会の典礼やロシア民謡ではなく、マーラーの「大地の歌」なのだとも(この主題以外にもマーラーの影響を指摘する意見は少なからずありますが、その辺りは当面の関心事項ではないので、他の解説に譲ります)。[Mishra, pp.105-111]でも主題cに宗教的な関連を読み取る考えが複数紹介されています。

-

第4楽章の冒頭 ^: 穏やかに閉じられた嬰ヘ長調からいきなり遠隔調のニ短調和音に移るのは、安息の地は遠くはなれたところにあって、現実はここだと引き戻されるようでもあります。しかし嬰ヘ長調の平行短調は嬰ニ短調なので、音階としては実は半音違い!(例の近くて遠い関係)

TimpのD-A連打は、もちろん第1楽章S1-1を支えたバスα'の変形(戯画?)にほかなりません。この楽章ではこれまでの楽章、特に第1楽章の素材がさまざまに姿を変えて用いられます。

-

5-1-2-3 ^: 主題Ⅰの冒頭のADEF、すなわち5-1-2-3(ソドレミ)音形は、Benditskyなどがカルメンの「ハバネラ」と関連付けてみたり、プーシキンの詩による4つのロマンスからの引用だとしたり、さらにそれらの歌詞と結びつけた解釈も含めて、いろいろな説が飛び交っているようです。とはいえ、5-1-2-3音形は第1楽章14、第4楽章119など他の箇所にもありますし、そもそもどこにでも出てくるパターンなので(バーンスタインの言うとおり、また「どれみふぁワンダーランド」の“ソドレミアワースペシャル”では47曲のメドレーが演奏できたほど)、引用とまで言えるかどうかは難しいところです。

-

第4楽章主題Ⅱ ^: 短調で始まって同主長調に移行するところや跳躍が多い点は第1楽章S2とも通じるように思います。とはいえ、S2の場合は完全四度跳躍であるのに対してここでは増四度が2つあり、七度跳躍も最初は長七度で、いずれもいっそう不安定の度合いが高い音程です。さらに高音の伴奏も最初のうちは減四度のテトラコードで動くこともあり、とても緊迫した感じになっています。そもそもテンポ、音量、テクスチュア全てが異なるので、比較するのはナンセンスかもしれませんが。

第4楽章において主題Ⅰが(5-)1-2-3で始まる分かりやすい姿で繰り返し登場するのに対し、この主題Ⅱはかなり変形されるのも特徴的です。譜例31や譜例35のような形は気づかれにくいかもしれませんが、短二度上昇から七度/六度の跳躍につながるという刻印が主題Ⅱの変形であることを示しています。

-

プーシキンの詩による4つのロマンス ^: この4分音符のオスティナートが、第5交響曲の直前に書かれた(けれども未発表だった)歌曲『プーシキンの詩による4つのロマンス』作品46の第1曲「復活」の第3節に出てくる伴奏と同じであることが指摘されています[Mishra, pp.103-105][Taruskin, pp.42-45]。またこの曲の冒頭が第4楽章の主題Ⅰの出だしに用いられているとも言われます(歌詞との関連はとりあえず本稿の対象外とします)。

Mishraはさらに第2曲「嫉妬」からの短九度上昇の引用をも示唆しています。[McCreless, pp.161-163]はこれらのほか第4曲「スタンザ」におけるDとC♯の意図的な混乱が第3および第4楽章でも用いられているのだと述べています。

-

長短短短短短短リズム ^: 長短短のダクテュロスにさらに短短を重ねるγ+リズムの反復は、長音による区切りがあるので、単なる同音反復と違って音節のある言葉が連ねられるような印象です。これが転調しながらも延々と休みなく続くさまからは、ユリシーズの最終章を連想しないでもありません。しかも大詰めでは長音を挟む間隔が7小節、8小節と大きく引き伸ばされ、意味のある単語を話していたのが、精神状態が高揚してきてだんだん分節されず切れ目が分からない言葉になっていくような感じでしょうか。

-

終結部直前の和声と第4楽章の和声構造 ^: 131に至る最後のmolto ritenutoの部分では、D♭和音にHrのB♮が加わって変ト長調の属七になるのかと思うと、TrbがG♮(変トのナポリIIの音!)をぶつけて衝撃を与え、さらにバスがAでイ長調の方向に引っ張ろうとするので、A7とD♭7が同時に響いて混沌とします。最後はA7とB♭M7が重ねられ減七+増五になりますが、これは強いて言えばニ短調のv9に第13音を付加したもの(あるいはiii11和音の第1転回形)であり、音の強度としては根音Aと8分音符ユニゾンのC♯が支配的なので、不協和ながらもDのドミナントではあるのでしょう。

もしこの曲を「苦悩から歓喜へ」として構成するのなら、その到達点であるニ長調へは明確なドミナントから文句なしのカデンツで(「運命」の第3楽章末尾から終楽章へのように)解決されるのでなければなりません。変幻自在の転調を繰り返し、最後は変ニ長調和音(変トのドミナント)から不協和音経由でニ長調にたどり着くのは、では何か。いろいろな結論の可能性を試行錯誤した挙句、出口は近くて遠いすぐ隣にあったとでも。

合わせて楽章全体のおおまかな和声構造を振り返っておくと、主題Ⅰがニ短調(D)、104で繰り返されるときに変ホ短調(E♭)、主題Ⅱがまず変イ短調(A♭)、110での反復がイ長調(A)、中間部112のHrが変ロ長調(B♭)、113のVnからハ短調(C)、115のFlで嬰ハ調フリギア(C♯)、116のVcがニ調フリギア(D)で117の変ホ短調(E♭)と、少しずつ上昇していることが分かります。121でニ短調に戻り、128の変ホ短調を経て、最終的にニ長調にたどり着くわけです(ちなみに主題Ⅰから主題Ⅱへの経過部でaccelerandoが始まる105のト短調を入れるとより切れ目がなくなりますが、この辺りどんどん転調して安定しないので、とりあえず全体構造に入れるのはやめておきました)。

もちろん途中で多様な転調が挟まれてはいますが、第1楽章のD→F→Dというブリッジ構造とは異なり、DからE♭まで(短九度!)段階的にのぼっていって、最後にD-E♭-D(第1楽章コーダと同じ「近くて遠い」葛藤)という構造と見て、それほど的外れではないように思います。

-

第4楽章末尾のテンポ ^: 1939年にロシアで出版されたスコアには♩=188と記されていましたが、1947、1956年の版では♪=184と改められました。ところが1960年版でこれが元の♩=188に戻り、1980年版でもそのまま受け継がれます。2004年版で再度遅いテンポに修正されたということです[Mishra, p.526 n.149]。どれを底本にするかによって違いが生じますが、日本で入手しやすいものは♩=188が多いようです。また[金子]は、ムラヴィンスキーが初演以来用いていた筆写譜に「楽譜本体と同じインクでメトロノーム数字が書かれているのは、IV楽章の冒頭とコーダだけ」でそのいずれもが♩=88であったことを示し、これが作曲者の書いたテンポであったと推測しています。本稿は、演奏に用いたパート譜に準じて♪=184としました。

マッケラスは、ショスタコーヴィチと会談した時にこのテンポについて質問し、作曲者が「遅くするべきで速くではない」と明確に答えたとしています。一方で、速いテンポで演奏したバーンスタインの1959年の演奏を聴いたショスタコーヴィチが「彼が終楽章の最後を普通よりずっと速く演奏したのは気に入った」と書いた手紙も残されており、いろいろネタを提供してくれています。[Mishra, pp.112-113]

-

冒頭序奏の回顧 ^: [Mishra, p.374]の見立てでは、減四度テトラコードというよりも、冒頭でのD-B♭の跳躍が、バスのDと金管のB♭を同時に鳴らすという垂直の関係に置き換えられていること、そしてB♭からAに下降することによって解決されていることが両者を結びつけているということです。そのほうが適切な理解かもしれません。 またこのB♭は主題のアウフタクトAの短九度上であることも、この曲の総括になっていると考えても良さそうです。

ちなみに、この最後の主題ⅠでB♮を使ったらどうなるかをMTTとSFSが米PBSの2009年の番組で試してくれています。比べてみるとB♭が選ばれたのが必然のように感じられるのは、聞き慣れているからというだけではないようにも思います。

参考文献

- , "Russian theorists on modality in Shostakovich's music", in "Shostakovich studies", 1995, Cambridge University Press

- , "Shostakovich and structural hearing", in "Shostakovich Studies 2", 2010, Cambridge University Press

- , "Introduction. Talking about eggs: musicology and Shostakovich", in "Shostakovich studies", 1995, Cambridge University Press

- , "Shostakovich and Wozzeck's Secret: Toward the Formation of a "Shostakovich Mode"", in "A Shostakovich companion", 2008, Praeger

- , "Shostakovich's politics of D minor and its neighbours, 1931-1949", in "Shostakovich studies", 1995, Cambridge University Press

- , "A Shostakovich companion", 2008, Praeger

- , "Public lies and unspeakable truth interpreting Shostakovich's Fifth Symphony", in "Shostakovich studies", 1995, Cambridge University Press

- , "A Russian Eschatology: Theological Reflections on the Music of Dmitri Shostakovich", 2011, University of Exeter (Doctoral thesis)

- , "The music of Dmitri Shostakovich, the symphonies", 1979, Tantivy Press

- , "Shostakovich - A life remembered (2nd ed.)", 2006, Princeton University Press

- , 「ショスタコーヴィチの交響曲第5番について―ムラヴィンスキー使用のスコアによって解明された疑問点―」, 『常葉学園短期大学紀要 (31)』 87-112頁, 2000, 常葉学園短期大学