シューベルト:ミサ曲第5番変イ長調の歌詞と音楽

曲の概要

- 曲名

- ミサ曲第5番 変イ長調 D.678

- Messe Nr. 5 As Dur D.678

- 作曲時期

- 1819/22

- 1825/26 第2稿

- 初演

- 1823ca@ウィーン、アルト・レルヒェンフェルダー教会(推定)

- 楽章構成

- 編成

- Fl:1; Ob:2; Cl:2; Fg:2; Hr:2; Tp:2; Tb:3; Timp; Str; Org; Sop:1; Alt:1; Ten:1; Bas:1; Chor

- ノート

-

宮廷礼拝堂の児童合唱団員として音楽活動を始めたシューベルトは、生涯に6つのラテン語ミサ曲、ドイツ語によるミサ曲とレクイエム、またサルヴェ・レジーナやスタバト・マーテルなど、40を超える宗教作品を書きました。変イ長調のこの作品はラテン語ミサ曲の5番目にあたるもので、1819年から1822年の間[1]に、彼としては異例に長い期間をかけて作曲されています。最初の4つのミサ曲は1814~16年に書かれ、初期シューベルトの瑞々しさを持つ比較的小さな作品であるのに対し、変イ長調は後期に向かう転換期ともいうべき時期に取り組まれており、規模が大きく内容も複雑になるとともに、典礼テキストの扱いや伝統的ミサ曲作法との折り合いについても新たな段階に踏み込んでいます。

これまでシューベルトは、家族や寄宿制神学校の仲間と演奏することを念頭に室内楽曲や初期交響曲を書いており、また15~17年にはピアノ、バイオリンのソナタや年平均100曲に及ぶリートを集中的に書いていました。19年頃からオペラなどの舞台作品に力を注ぐようになるのですが、一方でこの時期にはピアノソナタ、弦楽四重奏曲、交響曲などで、多数の作品が未完のままとなっています(あのロ短調の未完成交響曲も1822年です)。どの曲も初期作品とは異なる次元の音が響いていますが、新たな音楽世界を模索しながら悩み、結論を出せずに中断したということでしょうか。

変イ長調ミサの作曲に3年もかかったのは、途中で他の作品を手掛けるなど空白期があったことが要因です。しかし、サンクトゥスまでの大胆な新しさに対し、最後の2曲、特にアニュス・デイのdona nobis pacemで初期に戻ったかのようなアンバランスな印象は、この転換期の難しさの現れとも思われ、それもなかなか完成に至らなかった理由の一つなのかも知れません(すでに後期様式の作品を書いている1825年頃になって改訂が行なわれています[2]が、グローリアのフーガの全面書き直し以外は演奏上の問題点の整理や管弦楽法の充実が中心で、全体としては第2稿も転換期の魅力と不均衡がそのまま残った曲になっています)。

シューベルトはこのミサ曲について、1822年12月にシュパウンに宛てた手紙で「皇帝か皇后に捧げるという古い考えを抱いている。だってとても上手くできたと思っているんだから」と書きました[手紙, p.99]。また1828年2月の、ショットからの出版打診に対する返信では、「(完成作品リストに入れていないものとして)3曲のオペラ、1曲のミサ、1曲の交響曲があります。後者を示したのは、私が芸術の最高域を目指す努力を知っていただきたいだけ〔出版のためではなく〕なのですが」と記しています[3]。長い時間をかけ、異例の改訂まで施した作品は、後期様式の円熟味は備えていないかもしれないけれども、シューベルトの自信作であり、それにふさわしい輝きを放っています。

各曲の詳細

変イ長調ミサを構成する6曲それぞれについて、歌詞の対訳、訳注、音楽上の構成、概要説明と譜例の順で紹介します。

第1曲:キリエ

キリエは、ミサの中で司祭や侍者の入場(固有文の入祭唱)に続いて歌われるもので、憐れみの讃歌と呼ばれます。神に憐れみを乞うというより、憐れみ深い神に呼びかけ、讃える祈りです。古くからの伝統を引き継いで、この曲だけがギリシャ語のままになっています。

| Kyrie eleison. | 主よ、憐れんでください。 |

| Christe eleison. | キリストよ、憐れんでください。 |

| Kyrie eleison. | 主よ、憐れんでください。 |

-

kyrie : ギリシャ語kurios(主人)の呼格=主よ。eleison : ギリシア語eleeo(憐れむ、同情を抱く)の命令形のラテン語読み。憐れみとは、キリスト教においては「神はみずからが欲するものを憐れみ」(ローマ9:18)という具合に、人間側の状況によってではなく神から絶対的に与えられるものだが、普通の語感としてはどうしても「不幸な境遇にある人に同情する」というニュアンスになってしまう。そのためフォーレのレクイエムの訳ではマタイなどでのeleos(慈悲)の用法も踏まえて「慈悲を与えてください」とした。しかしそう言い換えたところで、日常的語感とずれることには変わりないので、今回は伝統的な訳に従って「憐れんでください」としておく(今のところ)。無条件の慈愛による憐れみ(ローマ9:15でeleeoとして引用している出エジプト記33:19のヘブライ語はrachamで、これはもともとは母胎を意味する語だという)なのだから、「苦しい時の神頼み」ではなく、「いつも慈しみ憐れんでくださる神よ、これからも憐れんでください」ということだろうと思う。

-

Christe : Christus(m, キリスト)の呼格。

-

本来はKyrie eleisonを3回、Christe eleisonを3回、Kyrie eleisonをさらに3回の計9回(第2バチカン公会議以降は2+2+2の6回)歌うものだが、シューベルトは第3連のKyrie eleisonのあとに再びChriste eleison、そして最後にKyrie eleisonを置いている。語義はフォーレ・レクイエムの入祭唱とキリエの訳注も参照。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-42 | 変イ長調 4/4 | Andante con moto | Kyrie eleison. |

| 43-67 | 変ホ長調 | Christe eleison. | |

| 68-101 | 変イ長調 - 変ニ長調 | Kyrie eleison. | |

| 102-122 | 変イ長調 | Christe eleison. | |

| 123-155 | 変ニ長調 - 変イ長調 | Kyrie eleison. |

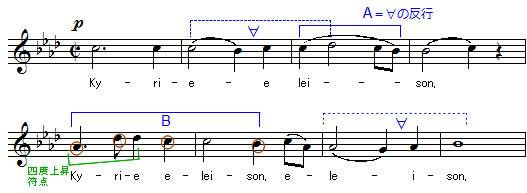

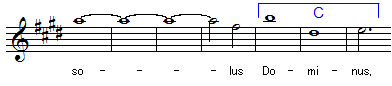

木管の呼びかけと弦楽器の応答の形で示された動機は、女声と男声合唱の対話によるKyrie eleisonの歌となります。呼びかけの動機は、出だしの音を中心にわずか二度しか上下しないシンプルな旋律ですが、ミサ曲全体の源となっており、二度下降(上昇)して戻り、反対方向に二度動くという4つの音の並び(下降して上昇する∀と上昇して下降するA)は、様々に姿を変えて用いられます。応答の動機はAの最初を跳躍にした形で、跳躍の幅や下降音の刻み方でいろいろなバリエーションが生まれます(Aの変形ですが更なる変化の基本として重要なのでBとしておきます[4])。

2度目のキリエの祈りでは、音の幅がより広くなります。eleisonはゆっくり順次進行で上昇し、最後にAの最初を半音持ち上げた変形によって収まります。この半音↗+全音↘という音型(これも特徴的なのでΔとします)は、このミサにおいて何度も現れ、凝縮された力を解き放つような印象的な表情を見せます。

Christeは変ホ長調に転じてソロの重唱となります。跳躍から下降する応答の動機Bがいろいろと姿を変えながら組み合わされます。そして2度目のeleisonはAの後半が二度下がり、最後の音を半音戻して解決する形(∇)です。これは合唱によって何度も繰り返されますが、特に語尾は特徴的なパターンとして重要になります。

Kyrieが合唱で回帰したあと、シューベルトはもう一度Christeのセクションを、今度は変イ長調で挿入します。変イ短調に転じた祈りが変ハ長調を経て変イ長調に戻るところで、eleisonは∇の後半をさらに大きく下げたCの形が現れます。最後にKyrieが戻って曲を閉じるとき、このCはバイオリンによって奏でられ、さらに他の曲でも姿を見せることになります。

第2曲:グローリア

キリエに続いてすぐ歌われるグローリアは、栄光の賛歌と呼ばれます。ルカ2:14でイエスの誕生を告げる「いと高きところには、栄光、神にあれ。地には平和、(主の)喜び給う人にあれ。」に始まり、輝かしく神をたたえ、また感謝する祈りです。

| Gloria, gloria in excelsis Deo, | 栄光が、栄光がいと高きところで、神に、 |

| et in terra pax hominibus bonae voluntatis. | そして地上で平和が、悦びの心にかなう人々に。 |

| Laudamus te, benedicimus te, | わたしたちは誉めます、あなたを、祝ぎます、あなたを、 |

| glorificamus te, adoramus te. | 称えます、あなたを、敬います、あなたを。 |

| Gratias agimus tibi | わたしたちは感謝します、あなたに、 |

| propter magnam gloriam tuam. | 大いなる栄光のゆえに、あなたの。 |

| Domine Deus, Rex coelestis, gratias agimus. | 主よ、神よ、天の王よ、感謝します。 |

| Deus Pater omnipotens, gratias agimus. | 神よ、全能なる父よ、感謝します。 |

| Domine Jesu Christe, gratias agimus tibi. | 主よ、イエス・キリストよ、感謝します、あなたに。 |

| Fili unigenite, gratias agimus tibi. | ひとり生まれた子よ、感謝します、あなたに。 |

| Domine Deus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, | 主よ、神よ、神の小羊、世の罪を取り去る方、 |

| miserere nobis, | 憐れんでください、わたしたちを、 |

| Filius Patris, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, | 父の子、神の小羊、世の罪を取り去る方、 |

| miserere nobis. | 憐れんでください、わたしたちを。 |

| Quoniam tu solus Sanctus, | なぜならあなただけが聖なるものであり、 |

| tu solus Altissimus, tu solus Dominus. | あなただけが最も高くあり、あなただけが主であるのです。 |

| Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, | 聖霊とともに、父なる神の栄光のうちに、 |

| amen. | そうでありますように。 |

-

gloria : gloria(f, 栄光)の単数主格。in : 前置詞:~において(奪格支配=時間・場所のある一点で)、~へ(対格支配=ある方向、時に向かって)excelsis : excelsus(非常に高い)の男性単数奪格=非常に高いところ。in+奪格は「~において」。Deo : deus(m, 神)の単数与格。Gloria Deoは動詞が省略された文で、「栄光が神に(ありますように)」。次の文と合わせてルカ2:14からの引用。神の子の誕生の時に、野の羊飼いたちに向かって、天の軍勢が天使とともに神を賛美して歌った。

-

et : 接続詞「そして」terra : terra(f, 地)の単数奪格。pax : pax(f, 平和、平安)の単数主格。hominibus : homo(m, 人)の複数与格=人々に。bonae : bonus(良い)の女性単数属格。voluntatis : voluntas(f, 意志、気持ち、選択、好意)の単数属格。天上の神に対して地上の人間を歌うので、pで密やかに表現される場合が多い。bonae voluntatisは普通に訳せば「良い意思の」「善意の」だが、ルカ2:14でのギリシャ語eudokia(あるいはeudokias)はこの場合「(神に)喜ばれる」。聖書の言葉では、心がけが良い人にだけではなく、神が喜び慈しむ全ての人(もちろん特定の選ばれた人だけではない。無条件の神の愛、そして一切衆生への如来の慈悲)に平和があるようにということなので、属格を柔軟に訳して「悦びの心にかなう」としてみた(「神の心にかなう」とすればもっと明確だが、できるだけ単語は直訳する方向で)。また、ルター訳の聖書のように「天では神に栄光、地には平和、人々には(主の)喜びが」という構文になっていることもあるが、これはビザンチン系写本に由来する言い換えだそうだ。(これをミサの訳に用いたものも見かけるが、このラテン語の訳としては無理)

-

laudamus : laudo(誉める、賛美する)の1人称複数・現在形=我々は誉める。te : 二人称単数代名詞tu(あなた)の対格=あなたを。laudamus teで「わたしたちはあなたを誉め讃える」。benedicimus : benedico(祝福する)の1人称複数・現在形=我々は祝ぐ < bene(良く)+dico(言う)。

-

glorificamus : glorifico(称える、称賛する)の1人称複数・現在形=我々は称える < glori(栄光)+fico(作る)。adoramus : adoro(祈る、敬う、拝む)の1人称複数・現在形=我々は敬う < ad(~に向かって)+oro(語る)。拝む、崇拝するという訳が多いが、語りかけるという語源を考えれば「祈る」がよいかも知れない。神を讃える4通りの表現は、正確に訳し分けるのは難しいが、シューベルトの場合は他のミサ曲などを見てもlaudamus、glorificamusで輝かしい称賛を、benedicimus、とりわけadoramusで敬虔な気持ちを音楽的に表現することが多い。この変イ長調ミサでも繰り返し部分では重唱がpでadoramusを歌うし、変ホ長調ミサ(第6番)でもadoramusのみがpになる。しかも(おそらくlaudamusとglorificamusを軸にして強弱強弱の対比を与えるために)式文のadoramus→glorificamusという順序を入れ換えている(この入れ替えは他のミサ曲にはない)。

-

gratias : gratia(f, 感謝)の複数対格=感謝を。agimus : ago(する、行動する)の1人称複数・現在形。cf.英agent, acttibi : 人称代名詞tu(あなた)の2人称単数与格=あなたに。

-

propter : +対格で「~の近くに、~のために、~によって」。magnam : magnus(大きい)の女性形単数対格。gloriam : gloria(f, 栄光)の単数対格。tuam : 所有代名詞tu(あなた)の2人称女性単数・対格=あなたの。

-

Domine : dominus(m, 主)の単数呼格。Deus : deus(m, 神)の単数呼格。Rex : rex(m, 王)の単数呼格。coelestis : caelestis(天の)の男性単数呼格caelestisの別表記。鍵盤楽器チェレスタもここから。式文ではgratias agimusは最初だけで繰り返されず、呼格による呼びかけのみ。

-

Pater : pater(m, 父)の単数呼格。omnipotens : omnipotens(全能の)の男性単数呼格 < omni(全ての)+potens(可能な)。

-

Jesu : Jesus(m, イエス)の呼格。ここから呼びかけの対象は神の子=イエス・キリストに切り替わる。式文では次の行と合わせてDomine Fili unigenite, Jesu Christeだが、シューベルトは主とFili unigeniteを切り離している(1~3番のミサ曲では式文通りだが、4~6番ではDomine Jesu Christeとしている)。

-

Fili : filius(m, 息子)の単数呼格。unigenite : unigenitus(一人子の)の男性単数呼格 < uni(ひとつ)+genitus(生まれた)=gigno(生みだす、産む)の完了受動分詞。ヨハネ1:14の「それは父の独り子としての栄光であって」3:16「神はその独り子を与えたほどに世を愛した」など。3:14の「その独り子を与えた」はウルガータ聖書ではFilium suum unigenitum daretと訳されている。

-

agnus : agnus(m, 小羊)の単数主格。Dei : deus(m, 神)の単数属格。qui : 関係代名詞・男性単数主格、~である人(もの)は。tollis : tollo(取り除く)の2人称単数・現在形。peccata : pecco(n, 誤り、過ち、宗教上の罪)の複数対格。mundi : mundus(m, 世界)の単数属格。式文ではDomine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis~だが、ここでもシューベルトはFilius Patrisを切り離した(1、3番ミサ曲では式文通りだが、2、4~6番がこの形)。また、ミサ典礼ではQui tollisの部分で跪いたりすることになっていて、通常のミサ曲はここで音楽を区切ることが多いが、シューベルトはどのミサ曲でもこの一連の句を「アニュス・デイ」と同じくひと続きのものとして扱っている。peccataについてはアニュス・デイの訳注参照。

-

miserere : misereor(憐れむ)の2人称単数・命令形。eleisonと同じ意味だから、やはり苦しい時の神頼みではなくて、神の絶対的な慈愛に感謝しさらなる憐れみを願うのだろう。欧米語のmiseryやmiserableからの連想で不幸とか悲惨というイメージを思い浮かべるかもしれないが、そうではない(英訳では普通have mercy)。同じ語根を持つmiserの方は「不幸」といったニュアンスがある(「怒りの日」のdies calamitatis et miseriae)。ミゼレーレといえばアレグリからペルトにいたるまで多くの曲が付けられている詩篇50[51](ウルガータ訳でmiserere mei Deus secundum misericordiam tuam:私を憐れんでください、主よ、あなたの慈しみによって)もよく知られている。これはダビデの懺悔の歌だが、miserereはやはり罪ある者でも慈愛を与えてくれる神への祈り。nobis : 人称代名詞nos(わたしたち)の1人称複数与格=わたしたちに。nobisはnosの与格と奪格どちらもあり得るが、misereorは属格もしくは与格を支配する自動詞(形式受動態動詞)なのでここは与格ということになる。

-

Filius : filius(m, 息子)の単数主格Patris : pater(m, 父)の単数属格。Filiusは主格なので、Filius Patrisで「父の息子」。

-

Filius Patrisを切り離してagnus Dei~miserere nobis.を繰り返す一方、式文にあるQui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.(わたしたちの願いを聞きいれてください)とQui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.(父の右に座る方、わたしたちを憐れんでください)を省略している。これも、1、3番ミサ曲では式文通りだが、2、4~6番で省略されている。

-

quoniam : 接続詞「~だから、なぜなら」。ブラームスがドイツ・レクイエムで引用したマタイ5:4(幸い、悲しむ人、彼らは慰められるから)はウルガータ訳ではbeati mites quoniam ipsi possidebunt terramtu : 二人称単数代名詞tu(あなた)の主格。solus : solus(単独の、唯一の、ひとつの、~だけ)の男性単数主格。sanctus : sanctus(神聖な)の男性単数主格。

-

Dominus : dominus(m, 主)の単数主格。altissimus : altus(高い)の男性単数主格・最上級=最も高い。式文の順序はSanctus→Dominus→Altissimusだが、DominusとAltissimusを入れ替えている(これは1~6番ミサすべてで同じ)。また式文では最後にJesu Christeを置いてあなた=イエスということになっているのだが、これも省いて神に対する呼びかけとした(4~6番で同じ。1~3番ではDominusの同格というかたちでJesu Christeを取り入れている)。

-

cum : 奪格支配前置詞~とともに。sancto : sanctus(神聖な)の男性単数奪格男性単数奪格。Spiritu : spiritus(m, 聖霊)の単数奪格。最後に聖霊が登場。この句をフーガにするのは古典派ミサの定番。フーガについての補足も参照。

-

amen : 「そうなりますように」を意味するヘブライ語。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-112 | ホ長調 3/4 ホ短調 - イ短調 - 嬰ヘ短調 - 嬰ハ短調 - ホ長調 | Allegro maestoso e vivace | Gloria in excelsis Deo, |

| 113-220 | イ長調 2/4 - イ短調 - イ長調 | Andantino | Gratias agimus tibi |

| 221-332 | 嬰ハ短調 2/2 - イ長調 - 嬰ヘ短調 - ニ長調...ホ長調 | Allegro moderato | Domine Deus, Agnus Dei |

| 333-531 | ホ長調 - ロ長調 - 嬰ヘ長調 - イ長調 - ホ長調 | (フーガ) | Cum Sancto Spiritu |

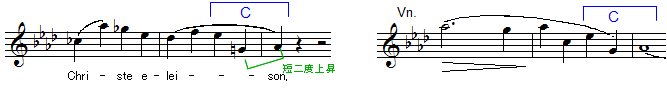

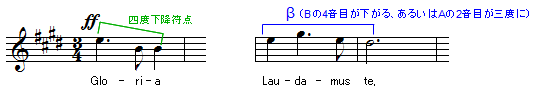

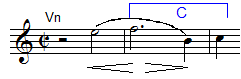

キリエの長三度下[5]にあたるホ長調、テンポも一転してAllegroとなり、忙しく動く弦楽器の走句に乗って全合唱で力強くGloriaが歌われます。符点リズムで四度下降するGloriaはキリエの応答の動機冒頭の裏返しです。Laudamus teの動機はGloriaのリズムをずらしたものであると同時に、Bの4音目が出発点よりも下がるバリエーション(β)でもあります。

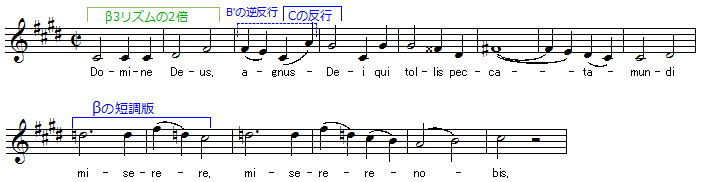

2/4拍子のイ長調に転調してAndantinoにテンポを落とし、Gratias agimus tibiがソプラノ独唱で歌われます。Gratiasの調べは∀と同じ動きが圧縮されたもの、そしてagimusからはβ(あるいはB)の様々な変形です。Domine Deus, Rex coelestisからイ短調のfとなりますが、弦の伴奏はβ3のリズム、そして旋律はそれを倍に引き伸ばしたリズムを用いています。転調を重ねながら合唱と独唱が応唱し、再びイ長調となってGratiasがソロの重唱で戻ってきます。

Domine Deus, Agnus Deiからは嬰ハ短調に転じて陰りを帯びた2/2拍子のAllegro moderatoとなります。アルト独唱に応じて合唱が「憐れんでください、わたしたちを」と呼びかけると、木管楽器が慈しみの答えを返します。独唱のDomine Deusは前のイ短調(~Rex coelestis)と同じリズム、AgnusはB'の鏡像であるとともにCの反行形、合唱のmiserereはLaudamus teの短調版(βの変形)となっています。

pを基調とした音楽はQuoniam tu solus Sanctusで弦のシンコペーションを伴って急激にクレシェンドして、tu solus Dominus(C音型)で一つのクライマックスを築いてホ長調に転じ、「あなただけが最も高くあり」とffで唱えます。

Cum Sancto Spirituはウィーン古典ミサの伝統通りの堂々たるフーガです。冒頭Gloriaの四度下降と符点リズムにDomine Deusのリズムを組み合わせた主題を用い、バイオリンが細かな動きで綾取ります。シューベルトは第1稿でも同様のリズムによる終結部を書いていますが、対位法的に始まるものの全体としては和声的な書法でした。この箇所は第2稿での最大の改訂点です[6]。

第3曲:クレド

ミサは「ことばの典礼」と呼ばれる儀式に移り、セクエンツァなどの固有文が歌われた後、クレドとなります。神、神の子、聖霊などを信じると宣言する祈りですが、もともとは讃歌としてミサに取り入れられました。

| Credo in unum Deum, factorem coeli et terrae. | わたしは信じます、ひとつの神を、天と地のつくり主を。 |

| Credo in factorem coeli et terrae, | わたしは信じます、つくり主を、天と地の、 |

| visibilium omnium et invisibilium. | 見える全てのもの、そして見えないものの。 |

| Credo, credo in unum Dominum Jesum Christum, | 信じる、信じます、ひとつの主を、イエス・キリストを、 |

| Credo, credo in Filium Dei unigenitum. | 信じる、信じます、神のひとり生まれた子を。 |

| Credo. Et ex Patre natum ante omnia saecula. | 信じる。そして父から生まれた方、全ての世に先立って。 |

| Credo Deum de Deo, lumen de lumine. | 信じる、神からの神、光からの光。 |

| Credo Deum verum de Deo vero. | 信じる、真の神からの真の神。 |

| Credo, per quem omnia facta sunt. | 信じる、その方によって全てのものはつくられた。 |

| Qui propter nos homines | その方はわたしたち人間のために |

| et propter nostram salutem | そしてわたしたちの救いのために |

| descendit de coelis. | 天から降り来たった。 |

| Et incarnatus est de Spiritu Sancto | そして肉体を与えられた、聖霊によって |

| ex Maria Virgine, | 処女マリアから、 |

| et homo factus est. | そして人となった。 |

| Crucifixus etiam pro nobis, | 十字架にまでつけられた、わたしたちのために、 |

| sub Pontio Pilato | ポンティオ・ピラトのもとで |

| passus et sepultus est. | 苦しみを受け、そして葬られた。 |

| Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. | そして復活した、3日目に、書かれてあるとおりに。 |

| Et ascendit in coelum, | そして天に昇った、 |

| sedet ad dexteram Patris. | 父の右に座っている。 |

| Et iterum venturus est cum gloria | そして再び栄光とともに来たって |

| judicare vivos et mortuos, | 裁く、生者を、そして死者を、 |

| cujus regni non erit finis. | その国の終わることはない。 |

| Credo, credo in Spiritum Sanctum Dominum. | 信じる、信じます、聖霊を、主を。 |

| Credo, credo et vivificantem. | 信じる、信じます、そして生命を与えるものを。 |

| Credo, credo qui ex Patre Filioque procedit. | 信じる、信じます、父と子より出でたものを。 |

| Credo, credo qui cum Patre et Filio simul adoratur, | 信じる、信じます、父と子とともに同時に敬われるもの、 |

| qui cum Patre et Filio conglorificatur, | 父と子とともに称えられるもの、 |

| qui locutus est per Prophetas. | 預言者たちを介して語ったものを。 |

| Confiteor unum baptisma | わたしは受け入れます、ひとつの洗礼を |

| in remissionem peccatorum mortuorum. | 死者の罪の赦しにいたるものを。 |

| Et vitam venturi saeculi. | そして生命を、来たるべき世界の。 |

| Amen. | そうでありますように。 |

-

credo : credo(信じる)の1人称単数・現在形。credo in+対格 「~を信じる」。ここで初めて「私」を主語にする動詞が出てくる。Credoは式文では冒頭の1回のみだが、モーツァルトのヘ長調ミサ曲(K.192)、ハ長調ミサ(K.257)やベートーベンの「ミサ・ソレムニス」など、この言葉に与えた楽句を基本モチーフとして繰り返す曲も多く、「クレド・ミサ」と呼ばれたりする。シューベルトの場合は、この変イ長調ミサにおいてCredoの繰り返しが際立っており、歌詞対訳も各フレーズでのCredo反復を含めたものとした。unum : unus(一つの、唯一至高の)の男性単数対格。cf. unigeniteのuni。キリスト教の基本的教義である使徒信条には「唯一の云々」は入っておらず、「天と地のつくり主、全能の父である神を信じる」とすっきりしているが、異端問題を協議する公会議で定められたニケア・コンスタンチノープル信条(以下ニケ・コン)では、何度も「唯一の」が出てくる。「ひとつの」ならばそんな排他的な話ではなくて、もっとおおらかな、すべての原点という感じになるだろうか。Deum : deus(m, 神)の単数対格。factorem : factor(m, 作り主)の単数対格。 < facio(作る)coeli : caelum(n, 天)の単数属格caeliの別表記。caeliが本来の綴りだが、Bennett's Latin Grammarの付録p.9によれば、3~4世紀頃から二重母音を単母音として発音する傾向が広がり、後にae、oe、eがほとんど同じ発音になったことが綴りの混乱を引き起こしたとのこと。実際のところハイドン、モーツァルト、ベートーベンのミサ曲をざっと見るとすべてcoeli。当時のウィーンで用いられていた典礼文書がこちらの綴りだったということか。terrae : terra(f, 地)の単数属格。式文ではCredo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem~だが、ここでは「全能の父」が省略されている(1~4番ミサ曲では式文通りだが、5、6番では省略)。

-

in factorem coeli et terraeは式文では1回のみだが、Credoに続いて反復されているので改めて記した。

-

visibilium : visibile(n, 見えるもの)の複数属格 < visi(見る)+ -ibile(可能な)。omnium : omnis(全ての)の中性複数属格。invisibilium : invisibile(n, 見えないもの)の複数属格 < 否定のin+visibilium。コロサイ1:16に「すなわち彼にあって、天にあるものも地上にあるものも、見えるものも見えざるものも、一切が創造された」(ウルガータ訳でquia in ipso condita sunt universa in caelis et in terra visibilia et invisibilia)があるが、この「彼」は父の子(イエス・キリスト)なので、クレドのこの節の引用元とは言えない。

-

Dominum : dominus(m, 主)の単数対格。「ひとつの主」というのは落ち着きの悪い訳語だが、unumはとりあえずすべて「ひとつの」としておく。Jesum : Jesus(m, イエス)の単数対格。Christum : Christus(m, キリスト)の単数対格。ここから2番目に信じるもの、神の子=イエス・キリストのエピソードが始まってcujus regni non erit finisまで延々と続く。これ以降は、冒頭で管楽器が奏していた「クレド・ファンファーレ」に合わせて合唱も(式文にない)Credoを力強く歌うので、ファンファーレに重なるCredoを「信じる」と言い切る形で訳した。なお、ファンファーレ=Credoに続けてもう一度credoと歌う箇所は、しつこいのを承知で敢えてテキスト/訳ともに「信じます」と念押ししている。

-

filium : filius(m, 息子)の単数対格。unigenitum : unigenitus(一人子の)の男性単数対格。キリスト教的には「神の独り子」。ここは素直に式文通り。

-

ex : +奪格で「~から、~の中から外に出て」。Patre : pater(m, 父)の単数奪格。natum : natus(生まれた)の男性単数対格。 < nascor(生む)ante : +対格で「~の前に」。omnia : omnis(全ての)の中性複数対格。saecula : saeculum(n, 世、年代、世代、世紀)の複数対格。

-

de : +奪格で「~からの」。ex+奪格はout(外に出る)という感じなのに対して、こちらはfrom(~から)と始点を示す感じ。Deo : deus(m, 神)の単数奪格。lumen : lumen(n, 光)の単数与格。lumine : lumen(n, 光)の単数奪格。Deum de Deoは英訳でもGod of Godで、あまり説明的にせず直訳のほうが広がりがあってよさそう。

-

verum : verus(正しい、真の)の男性単数対格。ここの英訳がVery God of very Godであることからも分かるように、very(まさに)の語源でもある。verifyも同根。vero : verus(正しい、真の)の男性単数奪格。

-

facta : facio(作る)の3人称複数完了形・受動態。facta suntで「作られた」。sunt : sum(~である、~がある)の3人称複数・現在形。式文では直前にGenitum, non factum, consubstantialem Patri(つくられることなく生まれ、父と一体である方=神の子)があるが、省略されている。ちなみにミサ曲第1番では式文通り、第2、3番ではconsubstantialem Patriを省略。第4番は逆にGenitum, non factumを略し、consubstantialem Patriはsop, alt, bas独唱がDeum verum de Deo veroを歌う裏でten独唱一人に歌わせる。第5~6番ではGenitum~Patriをまるごと省略している。「つくられることなく生まれ」つまり神と被創造物という関係ではなく「父と一体」すなわち神と神の子が同質であるという表明は、三位一体を一所懸命述べているニケ・コンの根幹をなす部分の一つ。これを省略するのはそれなりの考えがあってのことなのだろう。

-

nos : 人称代名詞nos(私たち)の1人称複数対格。homines : homo(m, 人)の複数対格。ここから音楽はppで早口になる。4番を除くすべてのミサ曲でここはpに落としたり独唱になったりして神秘的な感じになる(2番はその前からpp)。

-

nostram : 所有代名詞nos(私たち)の1人称女性単数対格。salutem : salus(f, 救い、救助)の単数対格。

-

descendit : descendo(下る)の3人称単数・完了形。 < de-(意味を反対にする)+scando(のぼる)。coelis : caelum(n, 天)の複数奪格caelisの別表記。

-

incarnatus : incarno(肉体を与える、肉体化する)の3人称単数・完了形受動態。 < in(中に)+ caro, carni(肉)。典礼ではここで一同が跪くので、通常どのミサ曲でもここで音楽が一旦区切られ、瞑想的な雰囲気になる(シューベルトの場合、1、2番ミサ曲ではあっさりそのまま通りすぎるが、3番以降は調もテンポも変わる。モーツァルトやベートーベンも同じ)。第5番ではとりわけ神秘的な音楽になっている。est : sum(~である、~がある)の3人称単数・現在形。

-

第1稿ではex Maria virgineが省略されており、第2稿で加わった。理由は不明だが、宮廷副楽長職への応募に関係があるのかもしれない。ほかにはミサ曲第4番でもこの句が省略されている。

-

homo : homo(m, 人)の単数主格。factus : facio(作る)の3人称単数・完了形受動態。直訳すると「そして人がつくられた」。

-

crucifixus : crucifigo(十字架につける)の3人称単数・完了形受動態 < crux(十字架)+figo(固定する)。etiam : 副詞「さらに、~までも」。pro : 基本的には「前へ、ある方向に向かって」。+奪格で「~のために、~の代わりに、~の前に」。典礼ではここで一同は元の姿勢に戻る。どのミサ曲も、ここから受難曲風というか、表現方法が変わる。

-

sub : +奪格で「~の下で、~のもとで」。

-

passus : patior(苦しみを受ける)の3人称単数・完了形。cf.英passion(情熱、受難)sepultus : sepelio(葬る)の3人称単数・完了形受動態。

-

resurrexit : resurgo(起き上がる)の3人称単数・完了形 < re(再び)+surgo(たち上がる)。通常ここから最初のテンポに戻る。cf.英resurrectiontertia : 数詞tres(3)の女性形・単数奪格=第3の。die : dies(f, 日)の単数奪格。secundum : +対格「~によれば、~の通りに、~のあとで」scripturas : scripta(f, 書かれたもの)の複数対格 < scriptus(書かれた) < scribo(書く)。ここでは聖書を指す。

-

ascendit : ascendo(上る、昇る)の3人称単数・完了形 < scando(のぼる)。coelum : caelum(n, 天)の単数対格caelumの別表記。in+対格で「~に向かって」(レクイエムのin paradisumが「楽園へ」なのと同じ)。

-

sedet : sedeo(座っている)の3人称単数・現在形。ここまで完了形だった動詞がここで現在形になる。今は座っている。dexteram : dextera(f, 右)の単数対格 < dexter「右の」。ad : +対格「(空間)~へ、~の近くに、(時間)~に、~まで」。

-

iterum : 副詞「再び、二度目の」 < itero(繰り返す)。cf.英iterationventurus : venio(来る)の未来能動分詞=来ることになっている。ここからは未来の話。gloria : gloria(f, 栄光)の単数奪格。

-

judicare : judico(裁く)の不定法現在 < jus(法規、裁判所)+dico(言う)。キリスト教においては神が人を裁く。そこから最後の審判とか「いうことをきかないとしかられますよ」みたいな話になるとあれなのだが、それよりもマタイ7:1に「人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである」とあるように、裁きは神の行為であって人が人を裁くべきではない、ということとして捉えたいなと思う。vivos : vivus(生きている)の男性複数対格の名詞形=生者らを。mortuos : mortuus(死んでいる)の男性複数対格の名詞形=死者らを。

-

cujus : 関係代名詞qui(その人は)の単数属格=その人のregni : regnum(n, 王国)の単数属格=王国の < rego(支配する、治める)。男性名詞は rex(王)。erit : sum(~である)の3人称単数・未来形。finis : finis(m, 終わり)の単数主格。

-

Spiritum : spiritus(m, 聖霊)の単数対格。sanctum : sanctus(神聖な)の男性単数対格。Dominum : dominus(m, 主)の単数対格。前節まででイエス・キリストについての長い話が終わって、今度は3番目の聖霊を信じるというエピソードになる。通常ここで音楽も一息入れて仕切り直される。変イ長調ミサの場合は、ここからまたCredoの反復となる。

-

vivificantem : vivificans(m, 生命を与える者)の単数対格 < vivifico(生命を与える) < vivi(命)+facio(作る)。

-

Filioque : filio(filius=息子=の単数奪格)+-que「~と」。Patre Filioque は Patre et Filio と同じ(実際、第2、3番ミサ曲ではPatre et Filioになっている)。この語はニケ・コンのギリシア語原文にはなく(つまり、聖霊は父より出たもの)ラテン語訳に9世紀になって付け加えられたもの。東方教会はこれを認めずフィリオクェ問題と呼ばれる論争となり、1054年に東西教会が分裂する原因の一つとなった。procedit : procedo(進み出る)の3人称単数・現在形 < pro(前へ)+cedo(行く、動く)。cf.英proceed。

-

Filio : filius(m, 息子)の単数奪格。simul : 副詞「一緒に、同時に」 < similis(似ている)。cf.伊simile, 英simultaneous, simulation。adoratur : adoro(祈る、敬う、拝む)の3人称単数・現在形受動態。

-

conglorificatur : conglorifico(称える、称賛する)の3人称単数・現在形受動態 < con(共に)+glori(栄光)+facio(作る)。式文ではqui cum Patre et Filioは反復されず、前節から続けてadoratur, et conglorificaturとなる。

-

locutus : loquor(語る)の3人称単数・完了形能動態。Prophetas : propheta(m, 預言者)の複数対格。per+対格「~によって、~を通じて」。

-

confiteor : confiteor(認める、告白する)の1人称単数・現在形。 < fateor(認める、知らせる)。「私」を主語にするもう一つの動詞。「心で信じられて義にいたり、口で告白されて救いにいたる」(ローマ10:10)というように、自分の口に出して述べることが(パウロ的キリスト教において)重要なので、この言葉は「認め、受け入れ、告白する」という全体を表すわけだが、関係者以外には「受け入れます」ぐらいでちょうどいいか。baptisma : baptisma(n, 洗礼)の単数対格。マルコ1:4に「罪の赦しにいたる悔い改めの洗礼」があるが、これは洗礼者ヨハネの話で、イエスはこんなことは言っていない。使徒信条ですら「罪の赦しを信じる」はあるけれども、そのために洗礼がどうだとは言っていない。ましてや「唯一の洗礼」などとは。ここで信じるシリーズから次のステージ(受け入れる、待ち望む)に移るわけだが、シューベルトはこの前(信じるシリーズの最後)に置かれるEt unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam(唯一の、聖なる、普遍的な、使徒継承の教会を)をすべてのミサ曲で省略した。いろいろな説があるが、他の箇所での省略を見ても、シューベルトの信仰は教会の教義的なものとは必ずしも一致していなかったであろうと思われる。教会の省略についての補足も参照。

-

remissionem : remissio(f, 容赦、免除、解放)の単数対格 < missio(解放)。in+対格は「~の方向に向かう、~まで、~を目的とする」で、式文としては「赦しのための洗礼」と訳されるところだろうが、ここでは省略やinの前に置かれたクレド動機も考え、「赦しにいたるもの」と、並列としても読めるようにしてみた。peccatorum : peccatum(n, 罪、過ち)の複数属格 < pecco(過ちを犯す)。強欲なものどもはともかく、(すべての)死者に罪があるという考え方は教会におあずけとしたいが、アニュス・デイと訳語は揃えておきたいという難しいところ。マタイ6:12の「我らの負い目を赦し給え」(dimitte nobis debita nostra、いわゆる主の祈り)がルカ11:4では「我らの罪を赦し給え」(dimitte nobis peccata nostra)になったり、マルコ14:24の「多くの人々のために流される私の契約の血」(hic est sanguis meus novi testamenti qui pro multis effunditur)がマタイ26:28で「多くの人々のため、罪の赦しのために流される私の契約の血」(hic est enim sanguis meus novi testamenti qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum)に変身するといった具合で、元々はなんでも罪だったわけではない。mortuorum : mortuus(死んでいる)の複数属格の名詞形=死者らの。ここは式文ではin remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum(過ちの赦しを、そして待ち望む、死者の復活を)であるところを、シューベルトはet exspecto resurrectionemを略してpeccatorumからいきなりmortuorumにつないでしまった(第2~6番のミサ曲で同じ省略)。その結果「死者の過ちの赦しのために洗礼を受け入れる」という話になっている。妙な感じではあるが、第1コリントス15:29「そうでなければ、死者のために洗礼を受ける人たちは、何をしようとするのか。死者が決して復活しないのなら、なぜ死者のために洗礼など受けるのですか」を考えればよいのか(しかしシューベルトはそもそも「復活」という言葉を取り除いているのだから、パウロの言っていることとは逆)。ただしこの第5番に関しては、in remissionemの前にクレド動機が挿入されており、「(信じる)死者の過ちの赦しを」と理解することもできるだろう。(ちなみに、全体で3つしかない1人称単数の動詞の一つであるexspectoを削ったので、「私」が主語になるのはcredoとconfiteorだけになってしまった)

-

vitam : vita(f, 生命)の単数対格。venturi : venio(来る)の未来能動分詞venturus(来ることになっている)の単数属格。saeculi : saeculum(n, 世、世代、年代、時代)の単数属格。ここは「来世の生命」と訳されることが多いが、死者の復活も省かれていることだし、現世的な広がりも含めて「来たるべき世界の生命」としておきたい。なお、ここも本来はexspecto(待ち望む)の目的語だが、省略されているので、意味としては受け入れるの目的語。まあしかし、「そして生命を、来たるべき世界の。」と言い切るだけで、十分伝わるだろう。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-130 | ハ長調 2/2 ト長調/イ短調/ホ短調/ハ短調 | Allegro maestoso e vivace | Credo in unum Deum, |

| 131-154 | 変イ長調 3/2 変ハ長調/ハ長調/変ト長調 | Grave | Et incarnatus est |

| 155-182 | 変イ短調 | Crucifixus etiam pro nobis, | |

| 183-318 | ハ長調 2/2 ヘ長調/変イ長調/ | Tempo I | Et resurrexit |

| 319-350 | ハ長調 | Confiteor unum baptisma | |

| 351-382 | ハ長調 | (Et) vitam venturi saeculi | |

| 383-433 | ハ長調 | Amen. |

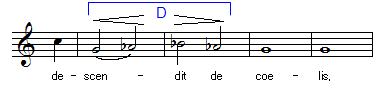

曲は管楽器がハ長調の和音で呼応するファンファーレで始まります。続いて合唱が、低い音域から順次上昇してΔ型の半音をはさんで下降する息の長い旋律で、まず創造主である神を歌います(Δを含め、全体がεに類似)。借用和音を重ねて宙吊りになっていた状態を弦楽器のカデンツ(ここでC)がドミナントに導き、再び管のファンファーレに戻って次の句を唱えます。

3度目のファンファーレでは合唱のCredoがffで重ねられ、ここから神の子の歌が女声と男声で交互に、転調しながら進んで行きます。式文では1回しか唱えられないCredoを何度も反復して「信じる」を力強く強調しますが、「神の子がわたしたちのために天から降り来たった」の部分では一転してpとなり、credoも歌われません。この時、2度目のdescenditがハ短調で上下するユニゾンの動き(D)が印象に残ります。続いて「全てのものはつくられた」をもう一度ffで繰り返し、credoを密かに唱えて最初の部分を締めくくります。

「そして肉体を与えられた」からは変イ長調のGraveで、8部に分かれた合唱と管楽器による神秘的なコラールとなります。この箇所でテンポを落として緩徐部とするのはハイドンからベートーベンに至る定石で、シューベルトのミサ曲も第3番以降で同様の構成です。ただし通常は歌が独唱となるのに対し、この第5番では合唱のままで和声的な音楽作りをしており、独自の世界を形成しています[7]。トロンボーンが効果的な和音を添えていますが、これは第2稿の改訂で加わったものです(また第1稿ではex Maria Virgineの言葉が用いられないなど、この部分はいろいろ違いがあります)。

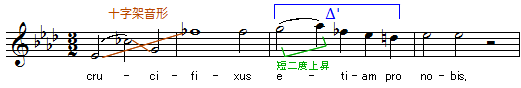

Crucifixusでは変イ短調という遠い世界の調性(とはいえ主調の同主短調)となり、十字架音型[8]を用いて、象徴的な表現が取り入れられています。etiamでの短二度(Δ')が受難の苦悩を表すかのようです。

Et resurrexitから速いテンポに戻るのも、ウィーン古典ミサの定番です(ただしこの曲では、再現部というより展開部の続きのような役割になっています)。冒頭のファンファーレがハ長調で再び聞こえると、今度は合唱が1オクターブ高い音域で復活の場面を歌います。バイオリンが細かい音符で寄り添うとともに、低弦が十字架音型を思わせる跳躍で分散和音をつけていきます。Et iterum venturus est cum gloriaをユニゾンで力強く唱えたあと、et mortuosでいったんpの音楽になって、神の子の歌を締めくくります。

聖霊の部ではファンファーレに合唱が重なります。4組の「信じる、~」を強、強、弱、強で歌ってpに収まり、弱音のままのファンファーレから洗礼の歌に進みます。おや、教会は? そう、シューベルトはすべてのミサ曲でいわゆる「一・聖・公・使徒継承の教会」の部分に作曲していないのです。理由についてはいろいろな説が出されていますが、他の部分での慎重なテクストの選択をみても、うっかり忘れたなどといったことではなく、明確な意思を持って教会部分を避けたと考えるのが妥当でしょう[9]。

シューベルトは洗礼の部の途中にファンファーレをはさみ、さらにet exspecto resurrectionemを省略しました。そのためここは、ファンファーレが無言の「Credo」だとすれば、本来の「受け入れる、罪の赦しにいたる洗礼を、そして待ち望む、死者の復活を」という文があたかも「受け入れる、洗礼を、(信じる)死者の罪の赦しを」であるかのように聴こえます。

音楽的には、洗礼の部が始まるConfiteorからが冒頭の再現と見ることができます。Et vitam venturi saeculiからはffの結尾部です。合唱がamenを2回叫んだあと、この曲で初めての独唱の登場です。シューベルトはここを定番のフーガとする代わりに、ソロの重唱と合唱のコントラストによってクライマックスを築きました。

第4曲:サンクトゥス

クレドが終わると、ミサは「感謝の典礼」と呼ばれる、もともとは信者のみのためであった儀式となります。パンとぶどう酒を祭壇に捧げる奉納の儀(固有文Offertoriumが歌われます)に続いて、奉献文(感謝の祈り)の中で歌われるのがサンクトゥスです。

| Sanctus, Sanctus, Sanctus, | 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、 |

| Dominus Deus Sabaoth. | 主、万軍の神は。 |

| Pleni sunt coeli et terra, gloria tua. | 満ちています、天と地が、あなたの栄光で。 |

| Osanna in excelsis Deo. | オサナ、いと高きところにて、神に。 |

-

sanctus : sanctus(神聖な)の男性単数主格。

-

Deus : deus(m, 神)の単数主格。Sabaoth : Sabaoth(n, 万軍、天軍)の属格。ウルガータ聖書ではexercituumだが、ヘブライ語ではtsaba'。ウルガータでSabaothが出てくるのはエレミア11:20など。

-

pleni : 形容詞plenus (十分な)の男性複数主格=たくさんの、十分な < pleo(満たす)。coeli : caelum(n, 天)の複数主格(男性名詞化して変化)caeliの別表記。terra : terra(f, 地)の単数主格。gloria : gloria(f, 栄光)の単数奪格。tua : 所有代名詞tu(あなた)の2人称単数・女性単数奪格。イザヤ6:3で六翼の熾天使セラフィムが歌うsanctus sanctus sanctus Dominus exercituum plena est omnis terra gloria eius(聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。主の栄光は、地をすべて覆う)から。優しく美しい歌声というわけではなく、「この呼び交わす声によって、神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた」とあり、これを聞いたイザヤは「災いだ。わたしは滅ぼされる」とむしろ畏怖の念に駆られた。イザヤでは「天地」ではなく「全地」となっている。

-

Osanna : マルコ11:9(マタイ21:9、ヨハネ12:13)で、エルサレムに向かうイエスに人々が叫んだとされる言葉。excelsis : excelsus(非常に高い)の男性複数奪格。グローリア参照。最後のDeoは式文にはないシューベルトの追加(3、5、6番)。グローリアと合わせようとしたのか。語義はフォーレ・レクイエムのSanctusの訳注も参照。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-29 | ヘ長調 12/8 嬰ヘ短調 - ニ長調 - 変ホ短調 - ロ長調 - ハ短調 - ト長調 | Andante | Sanctus |

| 30-58 | ヘ長調 6/8 | Allegro | Osanna in excelsis Deo. |

弦楽器が刻むヘ長調の和音にのってホルンと木管が呼び交わす小さな声は、彼方を旋回する熾天使セラフィムでしょうか。その声が近づいて緊張感が高まると、増五度を介して合唱のSanctusが嬰ヘ短調で響き、ドミナントの嬰ハ長調の和音で半終止します。接近したセラフィムが神殿を揺るがして飛び去り、煙があたりに満ちる――荘厳で圧倒的な世界の大胆な音楽表現です。

天使の旋回と接近のSanctusはさらに2回、ニ長調―変ホ短調(Ⅴ:変ロ長調)、ロ長調―ハ短調(Ⅴ:ト長調)と目まぐるしく和音を変えて繰り返されます(F→D→Hと三度転調の繰り返し)。ここでΔの反行形(半↘、全↗、半↗)を利用してハ短調のドミナントから最初のヘ長調に解決する、恍惚とする調べでDominus Deus Sabaothが高らかに歌われます。

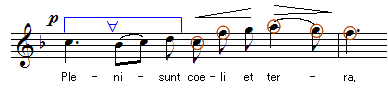

ゆったり満ち足りた表情で天と地に満ちる栄光を讃えたあと、軽やかなリズムのオサナに移ります。雰囲気はがらりと変わりますが、栄光を讃えるcoeli et terraとオサナのin excelsis Deoは同じ音でできています。

第5曲:ベネディクトゥス

「感謝の典礼」で典文(カノン)が唱えられ聖変化が起こるとき(あるいはその直後)に歌われるのがベネディクトゥスです。聖変化を行なうために聖霊が、あるいは聖変化によってパンとぶどう酒の形でイエス・キリストが、この場にやって来る、それを祝福することになります。

| Benedictus qui venit | 祝福されますように、来たるものが |

| in nomine Domini. | 主の名において。 |

| Osanna in excelsis Deo. | オサナ、いと高きところにて、神に。 |

-

benedictus : benedico(祝福する)の完了受動分詞=形容詞・男性単数主格。グローリア参照。venit : venio(来る)の3人称単数・現在形。

-

nomine : nomen(n, 名前)の単数奪格。Domini : dominus(m, 主)の単数属格。ベネディクトゥスは全体がマルコ11:9(マタイ21:9、ヨハネ12:13)の引用。特にこの2文は詩篇117:26[118:26]のbenedictus qui venturus est in nomine Domini benediximus vobis de domo Domini(祝福あれ、主の名によって来る人に。わたしたちは主の家からあなたたちを祝福する)にさかのぼる。詩篇において「主の名によって来る人」とは、主に感謝をささげるために(神殿に)やって来る人のこと。

-

Sanctusの4行目の繰り返し。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-111 | 変イ長調 2/2 - 変ホ長調 - 変ニ長調 - 変イ長調 | Andante con moto | Benedictus qui venit |

| - | ヘ長調 6/8 | Allegro | (Osanna繰り返し) |

サンクトゥスのヘ長調から三度上がった変イ長調となり、穏やかなAndante con motoの2/2拍子で木管の序奏を奏でますが、これはクレドdescendit(D)の動き。聖変化によって聖なるものが地上に降りてくることを象徴するかのようです。これを受けてソロの重唱が「祝福されますように」と歌います。遠くへの呼びかけと言うよりも、ごく近くの人に語りかけるような親密な柔らかさに満ちた調べを、チェロのピチカートが刺繍して行きます。

ベネディクトゥスのオサナは新たに作曲せず、サンクトウスの後半を繰り返します。

第6曲:アニュス・デイ

式典は「交わりの儀」に移り、主の祈りが唱えられたあと平和の賛歌(アニュス・デイ)が歌われます。聖体拝領の前に、会衆のためのパンを割く間に何度も繰り返される聖歌でしたが、ホスチアを用いることで長い準備が不要となり、現在の3部構成となりました。

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. | 神の小羊、世の罪を取り去る方、憐れんでください、わたしたちを。 |

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. | 神の小羊、世の罪を取り去る方、憐れんでください、わたしたちを。 |

| Agnus Dei, dona nobis pacem. | 神の小羊、与えてください、わたしたちに平和を。 |

-

agnus : agnus(m, 小羊)の単数主格。Dei : deus(m, 神)の単数属格。tollis : tollo(取り除く)の2人称単数・現在形。peccata : pecco(n, 誤り、過ち、宗教上の罪)の複数対格。mundi : mundus(m, 世界)の単数属格。ヨハネ1:29から。人間存在そのもの(世界)が罪なる存在であるという考え方は苦手なので、フォーレ・レクイエムのAgnus Deiの訳ではここを「世の過ち」とした。しかしシューベルトは、1825年に兄フェルディナントに宛てた手紙で、旅先の古戦場に建てられていた赤い十字架に関連して「偉大なるキリストよ、何と多くの破廉恥な行為に対して、あなたはあなたの肖像を貸し与えなければならなかったことだろう!あなた自身がまさに、人間というものの罪の深さを証する最も惨ましい記念碑だったのに」[手紙, p.188]と書いている。これを踏まえて、今回の訳語は「世の罪」としてみた。変更するかもしれない。クレドのremissionem peccatorumの訳注も参照。

-

レクイエムの場合はmiserere nobisがdona eis requiem(与えてください、彼らに、安息を)となる。miserereについてはグローリアの訳注、またキリエのeleisonの訳注を参照。

-

dona : do(与える)の2人称単数・命令形=与えてください。pacem : pax(f, 平和、平安)の単数対格。この語を平和と訳すか平安とするか、どちらも考えられる。レクイエムではdona eis sempiternam requiem(与えてください、彼らに、いつまでも続く安息を)。

| 小節 | 調・拍子 | 曲想標語 | 歌詞(最初) |

|---|---|---|---|

| 1-54 | へ短調 3/4 - 変イ長調 - 変ホ長調 - 変ロ短調 - 変イ短調 | Adagio | Agnus Dei, qui tollis peccata mundi |

| 55-159 | 変イ長調 2/2 - 変ニ長調 - 変ホ長調 - 変イ長調 | Allegretto | dona nobis pacem |

曲はAdagioの3/4拍子で、弱音器をつけた弦楽器によって静かに始められます。へ短調の序奏をソロの重唱が引き取って変イ長調で歌う調べは、途中から主調を離れ始め、ホ長調に転調(キリエ→グローリアの転調と同じ!)したあと、合唱のmiserereを不安定な和音で彩った上でnobisで変ホ長調にたどり着きます。2度目のAgnus Deiも同じようにして変ホ長調から変ハ長調を経て変ロ短調へ、そして3度目は変ニ長調から変イ短調となり、ドミナントの和音で半終止します。

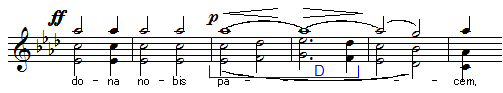

Dona nobis pacemからは変イ長調に戻って、2/2拍子のAllegrettoとなり、独唱と合唱が交互に平和を唱えます。「いくらか行進曲調」と解説されてしまうような単調なリズムや4小節単位で変化のないフレーズ、合唱(特にソプラノ)がfで同じ音を4つ、5つと並べる書法は、ここまでの大胆な構成と比べるとアンバランスな感じです。初期への回帰なのか、それとも後期様式の模索でしょうか[10]。最後のDona nobisをffで歌った後のpacemがベネディクトゥスの序奏と瓜二つ(D)なのは、平和が地上に降りてくるということかも知れません。pacemがppで歌われる上で、木管楽器がキリエ末尾のバイオリン(C)を回想して名残を惜しみつつ、静かに曲を閉じます。

ミサについて

キリスト教徒はマルコ14:22や第1コリントス11:23に記されている最後の晩餐の場面(パン=イエスの体、ワイン=イエスの契約の血)にしたがって、礼拝後に共同で食事(聖餐式)を行なってきました。礼拝は誰でも参加できますが、この食事はイエスの体と血にちなむものなので、信者のみの儀式となります。そこで礼拝の最後に司会者が「Ite, missa est.」(行きなさい、解散です)と宣言していたのですが、このことばmissaが礼拝を含む聖餐式そのものを指すようになりました。

ミサは時代や地域によって異なる形で行なわれてきました。宗教改革を受けて開かれたトリエント公会議ではミサの式次第の統一も議論され、1570年に教皇ピウス5世によって発布された「ローマ・ミサ典礼書」によってその内容が厳格に規定されます。この時代から1962年の第2バチカン公会議による典礼書改訂(1969年)までの約400年の間に作られたミサ曲は、基本的にこのローマ・ミサ典礼書に則っています。

ミサで唱えられることば(式文)には、曜日や機会によってことなる固有文(proprium)とどのミサでも共通に用いられる通常文(ordinarium)があります。ミサ曲と呼ばれるものは通常文をテキストに音楽をつけた作品で、シューベルトのこの曲も同様です。

(ミサの式次第に関する解説はたくさん提供されているので、適宜参照してください。)

試訳について

シューベルト作曲ミサ曲第5番の歌詞の試訳です。ラテン語テキストは、新シューベルト全集の第1集第3巻(変イ長調ミサ)序文に示されている「シューベルト作曲の第2稿におけるミサテキスト」を基本に、一部繰り返し語句の追加/割愛および改行の変更を行ないました。

ミサ典礼式文が元になっていますが、シューベルトが省略したり順序を入れ替えたりしたところはその通りに訳していますので、一般的なミサ曲の歌詞とは異なる部分があります。また演奏会で歌う曲の歌詞としての訳であり、キリスト教会での祈祷文ではないので、教会用語や通例とは異なる訳語をしばしば用いています。

訳の単位は歌のフレーズを基本とし、語順もフレーズの先頭、最後にくることばをできるだけその位置に置くよう、逐語的に訳しました。

補足

-

第1稿 ^: 自筆譜の最初に1819年11月、タイトルページには1822と記されており[Denny, p.73など]、1822年12月7日のシュパウン宛の手紙で「僕のミサ曲は完成した」と書いています[手紙, p.99]。またスコアにはシューベルト以外の筆跡で1822年9月と注記されており、Dennyは用紙などからみてもほぼ妥当な日付であると推定しています。Dennyが音符の書き方の特徴などに基づいて分析したところでは、このミサ曲の第1稿は1820年末までに大半ができあがったものの、そこから20ヵ月ほどの空白期間があり(ハ短調の弦楽四重奏曲、ニ長調、変ホ長調の交響曲などいずれも未完に終わった作品を手がけ)、1822年の秋になって再び取り組んで仕上げを行なったと考えられます。この再開の時期から、シューベルトは「危機の年」を脱して成熟期向かっており、ミサ曲の仕上げも「シューベルトの成熟の自覚が結晶している瞬間」だとDennyは考察しています[Denny, p.91]。

-

第2稿 ^: シューベルトは1826年4月7日に宮廷副楽長の地位を求める請願書を書いており[手紙, p.91]、そこに成果として5つのミサ曲が挙げられていました。変イ長調ミサの改訂は、この応募のためだったのではないかと言われています。改訂の明確な日付を示す資料は残っていませんが、グローリアのフーガ(Cum sancto Spiritu)のスケッチが書かれた紙葉群(MH 180)に1826年1月の歌曲(D.877)のスケッチも含まれていることから、第2稿は1825年末から書かれたと推測されています[Winter, p.238、新全集序文、ブライトコプフ新版序文]。ただしオサナ第2稿およびフーガの自筆総譜は1826年の秋から1827年の春にかけての五線紙と推定されており[Winter, p.242]、宮廷副楽長職応募時点では改訂が完成していなかった可能性もあります。

現在この曲を演奏するときは、通常この第2稿に基づく楽譜が用いられます。

-

ショットへの手紙 ^: ミサ曲第6番変ホ長調のまとまった草稿が見られるのは1828年3月、本格的には6月以降とされる[Winter, pp.251-255、ただし断片は1827にもある]ことから、ここでの「1曲のミサ」は第5番変イ長調を指すと考えられます[Jaskulsky, p.231、Heinemann]。『シューベルトの手紙』邦訳の解説は「ミサ曲変ホ長調(D950) のことだ、と思われる」[手紙, p.239]としていますが、根拠は示されていません。「私が芸術における最高のジャンルを目指す努力の一端を知っていただきたい、という気持ちだけで、他意はありません」という訳も、微妙に違う感じです。

-

基本動機 ^: AもBも、2音目で上昇した音が重力で引っ張られるように下降するパターンで基本的に同じことですが、Bの方が最初の上昇のエネルギーが大きく、元の音まで戻ってきません。この初速と重力の関係でBのように跳躍しながらAのように出発点を通り過ぎて下に向かう組合せも出てきます。例によってこうした小さな単位の動機分析は何とでも言えるという面もあるのですが、このミサ曲において、A/Bの上昇してすぐ戻るパターンはある程度重要な役割を担っているように思われます。

-

調性関係 ^: 三度関係の転調(mediant relation)による構成が、変イ長調ミサ曲の特徴としてしばしば挙げられます。キリエ→グローリア→クレドがAs→E→Cで長三度ずつ下、ここでサンクトゥスはサブドミナント関係のFになり、そこからベネディクトゥス/アニュス・デイでAsに戻るときに短三度上という転調です。シューベルトはこの三度転調を好んだと言われます。たとえば未完成交響曲第2楽章でコーダに移るときのE→Asなど。交響曲第4番でも、第1/4楽章の第1主題→第2主題がc→As、第1楽章第2主題でAs→E→C→As(長三度↘を3回繰り返して循環)、第4楽章展開部後半でのA→F→Desなど多用されてますね。

-

フーガ ^: 兄フェルディナントが1824年7月の手紙で「今日バッハのフーガを手に入れた…ライデスドルフ氏にお前に届けてもらおう」と書いているように、この時期シューベルトはバッハやヘンデルのフーガを研究していました。同年5月7日にベートーベンのミサ・ソレムニスがウィーンで初演(キリエ、クレド、アニュス・デイのみ)され、高度な対位法が駆使されていたことも影響しているかも知れません。宮廷副楽長の職への応募あるいは将来の演奏可能性のためには、フーガを完全なものにする必要があると考えた可能性も示唆されています。

フーガには高い評価が与えられる一方で、この作品の中でこのフーガは音楽的に異質である(フーガはここだけ、第1稿では実質的になし)という意見[Fischer]や、シューベルトのフーガ書法に疑問を呈する声[Kramer, p.115]もないわけではありません。死の直前にフーガ作曲法のレッスンを受けたことからシューベルトは対位法が苦手だったという類の話が書かれることもあります。まぁこうした意見に賛同するかどうかは、このフーガを聴いて(弾いて)みて判断してください。アインシュタインはフーガ作曲法のレッスンについて「そういうものはかれにとってすべて学校と過去に属するもの」と述べているそうです[手紙, p.259]。

-

Et incarnatus ^: バッハのロ短調ミサをはじめ、もっと時代を遡ればEt incarnatus estを合唱で歌うのは珍しいことではありませんでしたが、ウィーン古典ミサの伝統においては異色でした。 この8声の合唱をパレストリーナ風、アルカイックと見る向きもあれば、ブルックナーの先駆けという評価もあります。当時のドイツ圏で盛んだった教会音楽の復古主義的な運動を「古い音楽は古典派のキリスト教音楽を超える新しい教会音楽様式として登場してきた」[藤本]と捉えれば、ベートーベンがミサ・ソレムニスのクレドにおいて、Et incarnatus estにドリア旋法を用い、Et resurrexit tertia die secundum scripturasをア・カペラで歌わせたのと通じる試みといえるのでしょう。

-

十字架音型 ^: ジグザグの音階で最初―最後、2番目―3番目の音を結ぶと十字ができるというもので、バッハなどが多用しました。たとえばマタイ受難曲の第2曲「人の子は渡され、十字架につけられるだろう」という部分に関して、磯山雅は「イエスの預言の言葉にあらわれた十字架音型 。"gekreu"の部分イ♯とヘ♯を結び、ロとニ♯を結ぶと十字架が出現する。このほかにも、いくつかの可能性がある」と述べています。ロ短調ミサの第3曲冒頭ではバスがFis-G、F-Fisと、またCrucifixusではフルートがG-E、Fis-Hという具合に、やはり十字架音型を示しています。

他に分かりやすい例としては、ハイドンの「十字架上のキリストの最後の七つの言葉」冒頭がまさにこの音型による苦悩の表現となっています。

-

教会の省略 ^: この曲のテキストと音楽の扱いを見れば、友人ヒュッテンブレンナーが「シューベルトは敬虔な心を持っており、神と霊魂の不滅を確実に信じていました」[回想, p.223]と書いているのはおそらく正しいと思われます。一方で、1818年10月29日兄フェルディナントに宛てた手紙で「ここの坊サンときた日には、老いぼれた駄馬みたいに偽善者で…」[手紙, p.69]などと聖職者階級に対する思いを披露したり、1820年に友人が「自由主義的会合」を開いた嫌疑で逮捕されとき居合わせたシューベルトも一緒に勾留されるなど、当時の反動政治や教会システムには馴染めず反発する面も持っていました。テキスト選択にこうした側面が反映されていると考えても不合理とはいえないでしょう。また背景として、ヨーゼフ2世の宗教寛容令以来(少なくともオーストリアでは)ローマ教会の支配が絶対的なものではなく、フリーメーソンなど比較的自由な活動が認められていたことも関係していると考えられます[De La Rosaほか]。

省略はともかく、反復や入れ替え(たとえばGloriaでglorificamusとadoramusの順序を入れ替えているなど)は、音楽的な要請による部分も大きいでしょう。シューベルトはリートにおいても原詩のテキストに手を加えている場合があり、《冬の旅》の「氷結」において、いったん自筆譜にミュラーの詩の通りにerfroren(凍った)と書きながらそれをerstorben(死んだ)に上書きしているといった考察[渡辺]からも、音楽とテキストの間の緊張関係が伺えます。

-

同音反復 ^: ミサ曲第6番のdona nobisも4つの2分音符で歌わせていますね。Leo Blackは大ハ長調交響曲のフィナーレも例にあげて、後期作品における4連音の重要性を指摘しています[Black, p.81]。4連音ではありませんがソプラノ声部の同音反復ということで言えば、グローリア78~82小節目のソプラノ、同150小節目のイ短調のDomine Deusなどにもありますし、他の作品でも例えばピアノソナタ第20番(D.959)、死と乙女(D.810)など、シューベルトの特徴の一つとしてしばしば取り上げられます。

アクセントとデクレシェンド

シューベルトはアクセント記号(>)をかなり長く書くことで知られており、このため大ハ長調交響曲の最後の和音(旧全集版ではデクレシェンドが記されている)が演奏家を悩ませたことは有名です。新シューベルト全集では、こうした の大半をアクセントと解釈する立場を取り、旧全集でデクレシェンドとされていた多くの箇所がアクセントに改められました。ただこれには批判もあり、シューベルトの

の大半をアクセントと解釈する立場を取り、旧全集でデクレシェンドとされていた多くの箇所がアクセントに改められました。ただこれには批判もあり、シューベルトの の扱いは、相変わらず多くの問題をはらんでいます。

の扱いは、相変わらず多くの問題をはらんでいます。

たとえばミサ曲第5番キリエの4小節目からの低音を、ベーレンライターから出ている新全集版と自筆譜(オルガンパート)と比べてみましょう。

印刷譜でアクセント記号になっている音には、2つともかなり長めの が書かれていますが、最初のものはクレシェンドとの対、2番目のものは単独です。ブライトコプフが2006年に出した校訂譜はこの両者を異なるものとして扱いました(他の記号を挟まない<>の対は基本的にクレシェンド/デクレシェンドとみなすべきだという意見は説得力があるように思います。cf.Montgomery, p.149)。

が書かれていますが、最初のものはクレシェンドとの対、2番目のものは単独です。ブライトコプフが2006年に出した校訂譜はこの両者を異なるものとして扱いました(他の記号を挟まない<>の対は基本的にクレシェンド/デクレシェンドとみなすべきだという意見は説得力があるように思います。cf.Montgomery, p.149)。

また複数の音符にまたがる1小節まるごとの長さの も、新全集ではかなり多くのものがアクセントとなっていますが、自筆譜と見比べると疑問を感じるものが少なくありません。こうした扱いについて、新全集の校訂者であるデュール博士は次のようにも述べています。

も、新全集ではかなり多くのものがアクセントとなっていますが、自筆譜と見比べると疑問を感じるものが少なくありません。こうした扱いについて、新全集の校訂者であるデュール博士は次のようにも述べています。

シューベルト自身、これらを区別していなかった、あるいは少なくとも表記上の区別に必要を感じていなかったかも知れない。すべてのデクレシェンドは実際アクセントで始まるのである:しばしばそれはクレシェンドの頂点を示し、そのあとダイナミクスは元のレベルに戻っていく―急速な場合(アクセントということになるだろう)もあればゆっくりと(デクレシェンド)の場合もある。[Dürr, pp. 46-47]

この見解にも批判はありますが、それはさておき。楽譜(校訂譜)は基本となる出発点ではあります。しかしそこにすべての情報を盛り込むことはできず、また校訂者の考えや編集方針によっても違いが出てきます。楽譜に書かれているからその通り演奏するというだけではなく、なぜそのように表現されているかを考えながら音にしていくことも大切でしょう。

参考文献

- , "Die lateinischen Messen Franz Schuberts", , Schott

- , "Franz Schubert : music and belief", , Boydell Press

- , "Schubert: The Music and the Man", , University of California Press

- , "Schubert's religious and choral music: toward a statement of faith", in "The Cambridge companion to Schubert (Christopher H. Gibbs, ed)", , Cambridge University Press

- , "The Years of Schubert's A-Flat-Major Mass, First Version: Chronological and Biographical", in "Acta Musicologica, Vol. 63, Fasc. 1, pp. 73-97", ,

- , "Paper Studies and the Future of Schubert Research", in "Schubert Studies: Problems of Style and Chronology (Eva Badura-Skoda and Peter Branscombe, ed)", , Cambridge University Press

- , "The influence of Josephinism upon the omission of text in Schubert's "Mass in G"", , San Jose State University

- , "Vorwort to 'Neue Schubert-Ausgabe. Serie I, Band 3, Messe in As'", , Bärenreiter

- , "Preface to 'Schubert: Mass in Ab major D 678 Urtext'", , Breitkopf und Härtel

- , "Foreword to 'Franz Schubert: Messe in As'", , Carus-Verlag

- , "Gradus ad Parnassum: Beethoven, Schubert, and the Romance of Counterpoint", in "19th-Century Music, Vol. 11, No. 2 (Autumn, 1987), pp. 107-120", , University of California Press

- , "Notation and Performance: Dynamic Marks in Schubert's Manuscripts", in "Schubert the progressive : history, performance practice, analysis (Brian Newbould, ed.)", , Ashgate

- , "Franz Schubert's music in performance: compositional ideals, notational intent, historical realities, pedagogical foundations", , Pendragon Press

- , 『フランツ・シューベルト』, , 春秋社

- , 『シューベルトの手紙』, , メタモル出版

- , 『シューベルト 友人たちの回想』, , 白水社

- , 「ミサ曲のテキストと《ミサ・ソレムニス》」, , 国立音楽大学

- , 「成立状況と研究史を通してみる《ミサ・ソレムニス》」, , 国立音楽大学

- , 「モーツアルトの〈クレド〉書法」, 『モーツァルティアーナ 海老澤敏先生古希記念論文集』所収, , 東京書籍

- , 「E.T.A.ホフマンの『新旧の教会音楽』―「ロマン主義的なもの」との関連において―」, , 京都大学大学院独文研究室研究報告刊行会

- , 「氷結 Erstarrung ヴィルヘルム・ミュラー」, 『Noten zur Winterreise』所収, ,